Der junge Goethe kommt nach Weimar und gerät in eine

Krise

„Adieu liebe Frau, ich streiche gleich ab …

Ich bin in wunderbar dunkler Verwirrung meiner Gedanken. Hören Sie den Sturm,

der wird schön um mich pfeifen.“

So schreibt Goethe am 29. November 1777 an Frau von

Stein. Der 28-jährige „Geheime Legationsrat“ und Dichter verlässt die

Jagdgesellschaft seines Fürsten, Carl August von Sachsen-Weimar, und macht sich

mit geliehenem Schimmel (mit dem Namen „Poesie“) und „Mantelsäckgen“

auf den Weg in die winterliche Abgeschiedenheit des Harzes. Kein Mensch soll

wissen, wohin es geht, nicht einmal die geliebte Frau, der er sonst alle

Lebensumstände ausführlich mitteilt. Der in ganz Deutschland bekannte Verfasser

des „Götz von Berlichingen“ und der „Leiden des jungen Werthers“

will nicht erkannt werden, weder als Dichter noch als „Minister“ seines

Fürsten. Auf der zweimonatigen Reise nennt er sich „Maler Johann Wilhelm Weber,

aus Darmstadt“. Er zeichnet viel – und seine Mutter war eine geborene „Textor“

(lat. „Weber“).

|

Goethe - Georg Melchior Kraus 1776 (Klassik Stiftung Weimar, über: www.isc.meiji.ac.jp). Durch Anklicken erscheinen die Bilder vergrößert

|

Das war kein plötzlicher Entschluss. Schon am 14.

November notiert Goethe in sein Tagebuch:

„Heiliges Schicksal du hast mir mein Haus

ausstaffiert über mein Bitten, ich war vergnügt, in meiner Armut unter meinem

halbfaulen Dache [das baufällige Gartenhaus, das ihm der Fürst zur Verfügung

gestellt hatte], ich bat dich mirs zu lassen, aber du hast mir Dach und

Beschränktheit vom Haupte gezogen wie eine Nachtmütze. Lass mich nun auch

frisch und zusammengenommen der Reinheit genießen. Amen Ja und Amen winkt der

erste Sonnenblick.“

|

| Goethes Gartenhaus in Weimar - Georg Melchior Kraus 1777 (Quelle: wikipedia.org) |

Goethe hat sich auf die Reise durch Kauf und Lektüre von

Kompendien zum Bergbau und zur Naturgeschichte des Harzes vorbereitet.

Was bewegt den mit dem Fürsten freundschaftlich

verbundenen und als „Regenten“ eingesetzten, von der gebildeten

Gesellschaft Weimars hoch geschätzten, von den Damen umschwärmtem

„Götterliebling“ seinen „behaglich-gastfreundlichen thüringischen Wohnsitz“

und sein erst vor zwei Jahren angetretenes neues Tätigkeitsfeld zu verlassen?

Im Rückblick (1821) schreibt Goethe:

„Der Dichter, in doppelter Absicht, ein

unmittelbares Anschauen des Bergbaues zu gewinnen und einen jungen, äußerst

hypochondrischen Selbstquäler zu besuchen und aufzurichten, bedient sich der

Gelegenheit, dass engverbundene Freunde zur Winterjagdlust ausziehen, um sich

von ihnen auf kurze Zeit zu trennen.“ (Goethe über sein Gedicht „Harzreise

im Winter“ zur „Einladungsschrift“ von Dr. Kannegießer)

|

| Herzog Carl August und Goethe nach der Jagd bei Ilmenau. Gemalt von Theobald von Oer (Bild in "Die Gartenlaube" 1861, Quelle: wikipedia org) |

Was der 72-jährige hier schreibt, verschleiert manches.

Es stimmt, Goethes Idee war, den Silber-Kupfer-Bergbau in Ilmenau wieder zu

beleben, um dem verarmten Fürstentum neue Einnahmen zu verschaffen, und dazu

musste er sich kundig machen. Der traditionsreiche Bergbau im Harz war hierfür

ein geeignetes Studienfeld. Es stimmt auch, dass er den Pfarrerssohn und

„ewigen“ Studenten Friedrich Viktor Leberecht Plessing in Werningerode

besuchte, der nach der Lektüre von „Werthers Leiden“ in einem „schmerzlichen,

selbstquälerischen, düsteren Seelenzustand“ verharrte. Der hatte sich in

Briefen, die Goethe nicht beantwortete, hilfesuchend an ihn gewandt. Goethe - der

sich nicht zu erkennen gab - empfahl dem Gleichaltrigen seine eigenen

Heilmittel: „Naturbeschauung und herzliche Teilnahme an der äußeren Welt“,

„ein tätiges Eingreifen“ in einem praxiszugewandten Beruf. Vorerst blieb die Mahnung Goethes vergeblich. Was

der alternde „Geheimrat“ in seinem Rückblick verschwieg, war, dass er sich

damals in einer Lebens- und Identitätskrise befand, die ihn Abstand suchen

ließ.

Goethe war in Zwiespalt zwischen seiner amtlichen

Tätigkeit und seiner dichterischen Bestimmung geraten. In der Fülle der gesellschaftlichen

Aktivitäten und praktischen Tätigkeiten drohten seine schriftstellerischen

Pläne unterzugehen.

Weitere Konflikte entstanden durch seine Einbindung in

die Regierungsverantwortung. Die ersten Monaten in Weimar waren für Goethe und

den jungen Fürsten eine ungezügelte Periode - sie und ihre Clique stürzen sich

in Lustbarkeiten aller Arten: Feste, Bälle, Jagden, Theateraufführungen, Maskeraden,

wilde Ausritte, tolle Streiche. Eine Mäßigung bei Goethe trat ein, als der

Fürst seinem Favoriten zunehmend Regierungsgeschäfte übertrug. Goethe stieg zum

ersten Berater des Fürsten auf, nahm quasi die Rolle eines

„Ministerpräsidenten“ ein. Doch als Außenseiter und Bürgerlicher war er Anfeindungen

und Missachtungen ausgesetzt. Mit seinen Plänen und Neuerungen stieß der junge

Minister schnell auf Grenzen. Nach wie vor war der Fürst nicht zu zügeln, und

seinem Mentor Goethe fiel es immer schwerer, sich an den spätpubertären Umtrieben

des „Serenissimus“ zu beteiligen. Auch das Treiben am Hofe wird ihm zu viel.

|

| Herzog Carl August von Sachsen - Weimar - Jugendbildnis (1780) / Tuschezeichnung aus der Sammlung Lavaters (nach einem Stich von Joh. H. Lips) (Quelle: Goethezeitportal) |

Die schwierige Beziehung zu der verheirateten Charlotte

von Stein machte dem heftig Verliebten zu schaffen. Die kühle Hofdame hielt ihn

auf Abstand, nahm aber an seinem Leben interessierten Anteil und ließ ihn ihrerseits

an ihrem Leben und dem ihrer Familie Anteil nehmen. In ihr fand Goethe seine „Besänftigerin“.

Sie hielt den „Geniekerl“ dazu an, sein ungebärdiges Benehmen abzulegen und

Arbeitsdisziplin zu üben. Dies war für seine Entwicklung wichtig, wurde von ihm

aber auch als kalte Reglementierung empfunden.

|

Charlotte von Stein - Kreide (wahrscheinlich von Goethe gezeichnet - Quelle: wikipedia.org / bearbeitet)

|

So gibt es Gründe zur Flucht Goethes - es war nicht seine

erste und wird nicht seine letzte sein. Was der am Ende der Adoleszenz Stehende

sucht, ist Klarheit über die nächste Phase seines Lebensweges. Soll er Weimar und

die Freunde wieder verlassen? Sich ganz der Dichtung widmen? Sich seiner sozialen

und politischen Verantwortung im Fürstentum stellen? Zu seiner Liebe stehen,

die keine volle Erfüllung versprach? Goethe spricht diese Fragen in den Briefen

an die geliebte Frau in Weimar nicht aus, aber wir können es ahnen, dass sie

ihn bewegt haben.

Er will die Klarheit im Umgang mit der „ungeheuren Natur“

finden und unter Menschen, „die ein bestimmtes einfaches dauerndes,

wichtiges Geschäft haben“. In der Natur kommt der Unruhige zur Ruhe und zur

„Hinge[ge]benheit von Augenblick zu Augenblick“; die Begegnung mit

„einfachen“ Menschen lenkt seine Überspanntheit, seinen „phantastischen

Sinn“, auf das reale „kräftige Leben“. Er lernt die „Classe von

Menschen“ schätzen, die „man die niedere nennt! die aber gewiss für Gott

die Höchste ist.“ (Brief an Frau von Stein vom 4. Dezember)

Solange er im „Druck“ der Abhängigkeit von den

Urteilen anderer Menschen lebte – so schreibt er am 9. Dezember an Frau von

Stein – machte er sich „falsche, schiefe Prätensionen“, d.h. er stellte

fremdbestimmte Forderungen an sich selbst. Er kam sich „elend, genagt, gedrückt,

verstümmelt“ vor. Jetzt spürt er, was für ein „Glück“ im Alleinsein

und in der „freiwilligen Entfernung“ liegt. Er findet zu sich selbst und

kommt zu einem gelassenen, „unprätentiösen“ Umgang mit anderen. Die Menschen

werden ihm zum „Probierstein“ für seine Distanz und Selbstsicherheit,

ihre „Gefälligkeit, Gleichgültigkeit, Hartleibigkeit und Grobheit“ macht

ihm nicht mehr zu schaffen und bereitet ihm geradezu „Spaß“ – „Summa

Summarum, ist es ist die Prätension aller Prätensionen keine zu haben.“

Nicht nur zu den menschlichen Unzulänglichkeiten, dem

Klatsch und den Intrigen bei Hofe findet Goethe Abstand, sondern auch zu dem

Gezerre bei den Regierungsgeschäften. Er erkennt, es kann alles ganz einfach

sein, wenn er einen ruhigen Blick auf die Probleme wirft und von sich ausgeht:

„Das schönste von dieser Wallfahrt ist, dass

ich meine Ideen bestätigt finde, auf jedem Schritt, über Wirtschaft, es sei ein

Bauerngut oder Fürstentum, und dass sie so simpel sind, dass man gar nicht zu

reisen bräuchte, wenn man b e i s i c h

was lernte.“ (Brief an Frau von Stein am 7. Dezember)

Goethe reist nicht der Abwechslung halber, um Urlaub vom

Alltag zu nehmen, um in die Ferne zu schweifen, er reist, um zu lernen, von der

Natur, von Menschen und um mehr über sich zu erfahren. Im Gegensatz zu anderen

Reisenden sucht er nicht das Abenteuer im Fremden, Außergewöhnlichen, sondern „das

Abenteuerliche im Natürlichen“, d.h. das Besondere, Aufschlussreiche in den

„gewöhnlichen Umständen“, denen er begegnet – und sei es nur die kindliche

Freude, die er auf einer Klippe sitzend empfindet. (Brief an Frau von Stein vom

2. Dezember)

Der sonst in privilegierten Umständen Lebende und jetzt

mit dem Nötigsten Reisende lernt:

„Wie w e n i g der Mensch bedarf, und wie lieb es ihm wird,

wenn er fühlt, wie s e h r er das W e n

i g e bedarf.“ (Brief 4. Dezember)

Es ist deutlich, die „Harzreise“ setzt einen Reifeprozess

zum Erwachsensein bei dem Adoleszenten in Gang. Die Phase der „Sturmes und Dranges“

geht für ihn vorüber.

Antikisierend redet er davon, dass er sich vom Schicksal

und den „Göttern“ führen lassen wolle. (Brief vom 4. Dezember) Er kann

aber auch auf die christliche Tradition zurückgreifen und bekennen, Gott

verfahre mit ihm „wie mit seinen alten Heiligen“. Wenn er wie der

biblische Gideon um „Befestigungs-Zeichen“ bitte (Richter 6, 36 ff.) –

d. h. um Hinweise auf seinen Weg - dann würden sie erscheinen. Er spricht von

einer „übermütterlichen Leitung“ zu seinen Wünschen. (Brief 10.

Dezember). Wir möchten mit C.G. Jung sagen, es ist sein „Selbst“, das ihn

leitet.

Sein geheimer Wunsch, das „Ziel seines Verlangens“, ist

die Besteigung des Brockens. Dabei geht es ihm nicht um eine bergsteigerische

Leistung, sondern so wie sein Dasein „symbolisch“ ist, ist dieser

mythische Berg und seine Bewältigung für ihn das „Symbol“ für die Bewältigung

seiner Lebenskrise. Auf seinem Gipfel wird er „Klarheit“ finden, nicht

nur im meteorologischen, sondern auch im übertragenen Sinne.

Goethe bricht in den Harz auf – keine einfache Reise

Für uns, die wir Fernreisen gewohnt sind, erscheint

Goethes Reise in den Harz ein kleines Unternehmen zu sein. Es sind wohl wenig

mehr als 200 km, die von Weimar zum Brocken zu bewältigen waren. Für den Hin-

und Rückweg können wir mit rund 500 km rechnen. Man muss sich aber die

damaligen Straßenverhältnisse vor Augen halten. Reisen auf den meist

unbefestigten Straßen war mühsam und wer nicht gezwungen war blieb zuhause. Goethe:

„Es regnet gar arg, und niemand reist, außer wen Not treibt, und Geschäft …“

(5. Dezember). Üblicherweise reisten diejenigen, die es sich leisten konnten,

mit privaten Kutschen oder mit Postwagen. Goethe ritt zu Pferde. Das war mit

Sicherheit noch strapaziöser als Kutschfahrten, wenn er es zunächst auch „gar

hübsch“ findet, auf „seinem Pferde … wie auf einem Schiffe herumzukreuzen

(2. Dezember). Goethe beklagt die schlechten Wegeverhältnisse im Weimarer

Herzogtum. Aber auch die Straßen zum Harz waren nicht besser. Der Harz war

nicht touristisch erschlossen, nur einige holprige Handels- und Fuhrwege

durchquerten ihn und führten zu den Bergstädten. Der Rest war unwegsam.

Freiwillig durchzog niemand das „wilde und förchterliche Hartz-Gebürge“.

„An sanftes Fahren ist auf dem Harz gar nicht zu gedenken …“ meint 1796

der Werningeröder „Amts-Kommisarius“ Christian Friedrich Schroeder in

einer „Naturgeschichte….“ des „Unterharzes“. Nur einige

Unentwegte bestiegen die Berge, zu Fuß, wohlausgerüstet und verproviantiert.

Erschwerend beim Reisen war auch die Kleinstaaterei. Goethe

musste die Landesgrenzen mehrerer Fürstentümer, Grafschaften und

Stadtterritorien passieren: Herzogtum Sachsen-Weimar-Erfurt, Kurfürstentum Sachsen,

Kurfürstentum Brandenburg-Preußen, Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen, Reichsstadt

Nordhausen, Grafschaft Werningerode, Herzogtum Braunschweig, Reichstadt Goslar,

Kurfürstentum Hannover. An den Grenzen, wurden Pässe und Genehmigungen

kontrolliert, Abgaben erhoben, von Gebiet zu Gebiet gab es unterschiedliche

Währungen. Vornehme hatten wenig Probleme an den „Zollhäuschen“, aber Goethe

reiste inkognito, seine herausgehobene Stellung war nicht erkennbar – er wird

sich aber die notwendigen Erleichterungen besorgt haben, jedenfalls hören wir

keine Klagen von ihm über diesbezügliche Schwierigkeiten.

Alles in allem: keine einfache Reise. Goethe hat sie durchaus

als „Abenteuer“ und „bizarr“ empfunden, mit Recht.

Doch diese räumlich „klein“ scheinende Reise des Dichters

war folgenreich, für Goethe selbst, für sein Leben, für seine politische

Tätigkeit, für seine naturwissenschaftlichen Studien, für seine

schriftstellerische Produktivität – bis hin zum „Faust“. Goethe war nicht der

erste Dichter, der im Harz wanderte und den Brocken bestieg, vor ihm taten dies

Klopstock, Gleim, Voß, Hölty und andere. Doch die Besuche des „Dichterfürsten“

beförderten den Zustrom von Gebildeten, Dichtern, Malern, Gelehrten auf den

Berg. Heine, Chamisso, Eichendorf, Andersen, Raabe und weniger Berühmte haben

uns eindrucksvolle Schilderungen ihrer Wege, Gedichte oder sonstige Spuren

ihrer Harz- und Brockenerlebnisse hinterlassen. Es trifft zu, wenn Novalis in

seinem Gedicht „Der Harz“ – das deutlich den Brocken im Blick hat – vom „Muttergebürg“

spricht, das „dem Dichter Begeisterung zeuget.“

So ist diese Reise Goethes zu einer der bedeutendsten

Reisen der Literaturgeschichte geworden. Goethe hat den Harz viermal

aufgesucht, 1777, 1783, 1784, 1805 – dreimal bestieg er dabei den Brocken.

Von seiner ersten Reise erfahren wir über die Briefe an

Frau von Stein, die er unmittelbar nach seinen Erlebnissen niederschrieb. Hier

erleben wir Goethe noch in der Phase der „Empfindsamkeit“, von der er sich

später distanzierte. Die „liebe Frau“ ist nicht nur die Vertraute, der

er in den Briefen seine Erlebnisse und Empfindungen offen legt, sondern auch

seine imaginierte Begleiterin, mit der er auf dem Weg ständig „innere Monologe“

führt: Ich „habe Ihnen viel erzählt unterwegs, o ich bin ein gesprächiger

Mensch wenn ich allein bin.“ (11. Dezember)

In seinem kryptischen Gedicht „Harzreise im Winter“

verarbeitet und überhöht er poetisch seine Empfindungen und Einfälle. Wie

Goethe es selbst sagt, beschreibt das Gedicht neben konkreten Anspielungen

seine „innere Reise“ in den Harz. („Zustand meines Innern“ - „Campagne in

Frankreich“) Da dieses Gedicht sehr schwer zu entschlüsseln ist, sah sich

der „Meister“ genötigt, dazu Erläuterungen „der allerbesondersten Umstände“

zu schreiben – die einzige Interpretation übrigens, die Goethe zu seinen

Gedichten vorlegte. Anlass war eine „Einladungsschrift“ über „Göthe´s

Harzreise im Winter“ (1820) des Schulmannes Dr. Kannegießer aus

Prenzlau, in der dieser seinen Gymnasialschülern das Gedicht nahebringen wollte.

Eine weitere Quelle ist Goethes autobiographische Bericht

über den Feldzug der preußisch-österreichischen Allianz gegen das jakobinische

Frankreich „Campagne in Frankreich 1792“ (geschrieben 1819-1822). Bei

der Rückkehr vom Feldzuge besucht Goethe in Duisburg Plessing, der an der dortigen

Universität Professor geworden war. Dies veranlasst ihn ausführlich auf die mit

Plessing verbundenen Geschehnisse der ersten Harz-Reise zurückzublicken.

Der Verlauf der Reise – Wegstationen und Erfahrungen

|

| Goethes Reiseroute - vereinfacht ( Kartengrundlage: map wiki) |

Am 30. November in Sondershausen sieht Goethe zum ersten

Mal „die Spitze des Brockens einen Augenblick“. Nach Nordhausen wurde

der Reisende von der Nacht überrascht und musste „einen Boten [Führer]

mit der Laterne nehmen …, um durch die tiefe Finsternis hierher (Ilefeld) zu

kommen.“ Ilfeld ist eines der „Tore zum Südharz“.

Hier hat er ein bemerkenswertes Erlebnis, über das er in

seinen Rückerinnerungen in der „Campagne“ berichtet.

Er kam spät nachts an und wurde nur auf den diskreten

Hinweis des Boten, dass es sich um einen betuchten Gast handle, vom Wirt im

belegten Gasthof aufgenommen. Der im Rückblick „ansehnlich“ genannte Gasthof

ist wohl der Stiftsgasthof des ehemalige Prämonstratenser-Klosters, später

„Zur Goldenen Krone“. Durch ein Astloch im „Bretterverschlag“, der ihm

zugewiesen wurde, konnte er das „fröhliche“ Abschluss-Mahl einer

Ratskommission im Wirtssaal beobachten. Nach seiner „düsteren Nachtreise“

findet er das ihm ja bekannte Treiben gespenstig, aber auch „ergötzlich“.

Es lässt sich denken, dass ihm bei seiner heimlichen Beobachtung

ironisch-boshafte Kommentare aufstiegen und so verwundert es nicht, dass ihm

war, als „wenn der hinkende Teufel mir zur Seite stehe.“ In diesem

Zusammen bekennt er, dass es ihm auf dieser Reise „manchmal … ganz

gespensterhaft [schien], als säh´ ich in einer Berghöhle wohlgemute

Geister sich erlustigen.“ Hier winkt wohl schon das Treiben in "Auerbachs Keller" und die "Walpurgisnacht" im "Faust". Es lässt sich auch vermuten, dass sich in in Goethe bereits auf

dieser Reise die Gestalt Mephistos bildete und ihn auf den Brocken und dessen

„Teufelskanzel“ begleitete.

|

| Ilfeld: Ansicht und Gasthof "Zur Goldenen Rose" - Postkarte 1927 (Quelle: diese und die folgenden Postkarten im Besitz des Autors) |

|

Das heute verlassene Gasthaus "Goldene Rose" in Ilfeld mit der Gedenktafel an Goethes Aufenthalt

|

|

| Eduard von Grützner (1846-1925), Auerbachs Keller in Leipzig. Gemälde. Photographie-Verlag von Franz Hanfstaengl in

München, 1899 (Quelle: wikimedia commons / Goethezeitportal) |

Am 1. Dezember lässt er sich früh morgens von einem Boten

von Ilfeld nach Elbingerode (am Oberharz) bringen, wo er mittags ankommt.

Damit überquert Goethe den Harz weitgehend, von Süden nach Osten.

Wahrscheinlich benutzt er für die rund 30 km lange Strecke von Bergleuten begangene,

von der Poststraße abweichende Wege, um schneller voranzukommen. Er bewältigt

die gebirgige Strecke in relativ kurzer Zeit. Das ging nicht ohne einen Führer.

Reisende ließen sich im Harz meist von Führern begleiten. Ohne sie war die

Gefahr groß sich zu verirren, in unwegsames Gelände zu geraten und gar

abzustürzen. Er notiert in sein Notizbuch: „Felsen und Bergweg. Gelindes Wetter.

Leiser Regen. = Dem Geier gleich pp. [perge= und so weiter].“ All dies

taucht in der Ode von der Harzreise wieder auf. Wahrscheinlich bedeutet das

pp., dass zumindest die erste Strophe des Gedichts bei der Niederschrift dieser

Notiz schon vorlag und er den Anfang zitiert.

|

| Elbingerode im Schnee, im Hintergrund der Brocken (Postkarte 1911) |

|

Elbingerode heute: Goetheplatz

|

Ein vernachlässigtes Denkmal: Der Überlieferung nach hat Goethe in dem ehemaligen Gasthaus "Blauer Engel" übernachtet

Goethes poetische Verarbeitung seiner Reise – ein

ominöser „Geier“

Die Wendung „dem Geier gleich“ verwundert. Hat der

Dichter wirklich einen „Geier“ über sich kreisen gesehen? In den

Rückerinnerungen in der „Campagne“ schreibt er, auf dem Weg vom

Ettersberg (nahe Weimar) nach Sonderhausen habe er am Himmel einen „Geyer“

erblickt:

„Im düstern und von Norden her sich heranwälzenden

Schneegewölk schwebte hoch ein Geier über mir.“

|

| Roter Milan im Vorharz |

|

| Beginn der Ode "Harzreise im Winter" mit Geierbild (Montage) - Bildursprung: lbv.de / Christoph Moning -

verwendet mit freundlicher Genehmigung des Bildurhebers |

Man hat bezweifelt, dass Goethe einen „echten“ Geier

gesehen haben könnte und gemeint, es habe sich um einen heimischen Raubvogel

gehandelt, einen Bussard oder einen Rotmilan etwa. Man hat auch darauf

hingewiesen, dass die Bezeichnung „Geier“ volkstümlich für alle möglichen

Raubvögel verwendet wurde. Es ist aber bezeugt, dass Geier oder Geierartige gelegentlich

im Harz oder Vorharz auftauchten. Johann Friedrich Zückert nennt in

seiner „Naturgeschichte und Berckwerksverfassung des Ober-Harzes“ (1862)

– Goethe besaß das Werk - unter den im Oberharz vorkommenden Raubvögeln auch den

Geier („Vultur, der Geyer“). C.G. Fr. Brederlow bestätigt in

seinem 1848 erschienenen Buch: „Der Harz. Zur Belehrung und Unterhaltung für

Harzreisende“ sein Vorkommen. Unter der Fauna des Harzes schreibt er: „II.

Vögel A. Landvögel 1) V u l t u r, l e u c o c e p h a l u s, weißköpfiger

Geier, vor einigen Jahren 3 Stück am östlichen Vorharze; Strichvogel.“ Es

ist nicht klar, welche Art Geier der Autor meint. Von anderen wird diese Art

Geier auch „Norwegischer Geier“ genannt. Einen weißen Hals und Kopf hat der

Gänsegeier (Gyps fulvus), der manchmal auch in das nördliche Mitteleuropa

einfliegt.

Ich halte es nicht für wichtig, welche Art von „Geier“

oder Raubvogel Goethe erblickt hat. Ich meine, der Dichter verwendet das Wort

bewusst. Der „Geier“ ist ein Sinnträger. Wir stoßen mit dem „Geier“ auf ein

Motiv, das Goethe in seiner „Harzreise im Winter“ gleich zu Beginn,

sozusagen als Motto, aufnimmt.

Über diesen „Geier“ haben sich Ausleger viel Gedanken

gemacht. Dabei hätte man sich nur über die Symbolik des Vogels kundig machen

müssen, um die Bedeutung im Zusammenhang des Gedichtes und der Reise Goethes zu

verstehen.

Der Geier hat bei uns als Aasfresser ein schlechtes

Image, wobei man aber nicht übersehen sollte, dass in der Vertilgung von Aas

auch ein Akt der Reinigung vorliegt. Hier im Gedicht wird er nicht mit eindeutig

negativen Beschreibungen versehen. Vor dem Hintergrund der „schweren Wolken“

wirkt sein Erscheinen eher beruhigend: „Mit sanftem Fittich ruhend …“,

wobei die bloße Ausschau nach „Beute“ noch nicht Bedrohung signalisieren

muss, sondern auch das Bild einer ruhigen Suche und Orientierung hervorrufen

kann. Im „Schweben“ des Geiers drückt sich Übersicht, Überlegenheit und Erhabenheit

aus. Der Vogel überblickt aus großer Höhe und Distanz die Wege, Felder und

Menschen unter sich. Ganz ohne Bedrohlichkeit ist das Erscheinen des Geiers

durch den Hinweis auf eine „Beute“, auf die er sich stürzen könnte,

allerdings nicht.

Das „Schweben“ bezieht sich nicht nur auf die Wege der

Menschen, die das Gedicht beschreibt, sondern auch auf das poetische Werk

selbst. Es blickt sozusagen aus einer „höheren“ Sichtweise, mit Abstand, auf

die beschriebenen Wege herab.

Es ist nicht ausgemacht, dass das Bild des „Geiers“ bei

Goethe negativ besetzt ist - ambivalent vielleicht. Tatsächlich kann Goethe dann

auch in den „Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des

West-östlichen Divans“ (1819) die „edelsten Geier“ anführen, die „daherflogen“,

um ihr Werk an den Leichen von Gefallenen zu verrichten. Der Geier ist hier im

Gedicht wohl eine Art Schicksalsvogel, der Beruhigung in der Suche vermittelt,

aber auch auf Gefahren bis hin zum Tode hinweist, wobei ein innerliches

Absterben eingeschlossen sein kann. Dem entspricht, dass er mit dem Wort „denn

…“ in der zweiten Strophe mit der „vorgezeichneten Schicksalsbahn“ parallelisiert

wird. Im Fortgang des Gedichtes ist dann auch vom „Glücklichen“ die

Rede, der

„Rasch zum freudigen

Ziele rennt:

aber auch vom "Unglücklichen":

„Er sträubt vergebens

Sich gegen die Schranken

Des ehernen Fadens …“

Es scheint so, dass für Goethe die Erscheinung des

„Geiers“ eines seiner „Befestigungs-Zeichen“ ist, die er von „Gott“ (der

sich für ihn in der Natur offenbart) erwartet. Der Germanist Albrecht Schöne meint,

dass Goethe hier die römische Verwendung des Geiers als Orakelvogel aufnehme.

Die Römer waren der Auffassung, dass sich aus dem Flug des Geiers der Willen

der Götter ablesen lasse. Goethe ließe dies in seinem Gedicht anklingen. (Albrecht

Schöne, Götterzeichen, Liebeszauber, Satanskult, München, ³1993). Vielleicht

liegt in unserem Sprichwort „Weiß der Geier …“ noch eine Erinnerung an den

Geier als Orakelvogel.

Dann hätte Goethe also in dem kreisenden Raubvogel im

wolkenverhangenen Himmel auf dem Weg in den Harz ein „Omen“ gesehen, und zwar

gleich am Anfang seiner Reise und dies somit als Zeichen für sein ganzes

Unternehmen verstanden.

Ergänzen müsste man die Hinweise Schönes noch mit einem

anderen Aspekt des archetypischen Symbols „Geier“. Im Alten Ägypten galt der

Geier als weiblicher Vogel und war ein Bild für die Mutter-Göttinnen Isis, Hathor

und Nechbet. Diese Göttinnen werden mit Geierhaube abgebildet, Nechbet gar als

Geier. Auch die Königinnen trugen als Vertreterinnen der Göttinnen Geierkronen.

Die über dem Haupt ausgebreiteten Fittiche zeigen an, dass die Göttinnen sie

schützend schirmen. Der Vogel stand mit Isis zwar auch für den Tod, aber in

erster Linie für Liebe, mütterlich-göttliche Führung, Schutz, Mut, Reinigung,

Wiedergeburt und Eintreten für gute Werke. Diese Themen werden im Gedicht

aufgenommen und durch das Erscheinen des Vogels am Anfang vorbezeichnet. Ich

habe es schon erwähnt, dass Goethe sich unter „übermütterlicher Leitung“

stehend empfand. Der Dichter könnte den Geier nicht nur als

wenig aussagendes „Omen“ verstanden haben, sondern auch als Zeichen der „Götter“,

dass sie über ihn wachen und ihn führen.

Zudem galt die geiertragende Hathor als Göttin der

Künste, wie bei den Griechen Apollo, dem der Geier ebenfalls heilig war, wobei es

sich trifft, dass Apoll auch der Gott der Weissagung war. Also auch in den

Bezügen zu Kunst und Dichtung wäre der Geier ein passendes Symbol für Goethe.

Dass die Beschäftigung mit altägyptischer Religion in der

Goethezeit geradezu modisch war, zeigt Mozarts „Zauberflöte“. Das hängt mit der

„Freimaurerei“ zusammen, die in dieser Zeit Verbreitung fand. Goethe, der 1780 in die Weimarer

Freimaurer-Loge „Anna Amalia“ aufgenommen wurde, hat 1802 ein Librettofragment „Der

Zauberflöte zweyter Teil“ veröffentlicht. Er nimmt hier die symbolische

Bildersprache der Isis-Mysterien auf.

Der junge Minister hat in Weimar die beginnende

Orientalistik und die damit verbundene Ägyptologie an der Universität Jena

befördert. Er sammelte altägyptische Kleinplastiken, darunter befanden sich

Isis-Statuetten, die zu den ältesten Bestandteilen seiner Skulpturensammlung

gehören. Somit können wir bei ihm durchaus von Kenntnissen der altägyptischen

Bilderwelt ausgehen.

Der mythische Raubvogel, den Goethe erblickt, zeigt uns,

wie Goethe seine Harzreise im Gedicht verarbeitet. In seiner eigenen, schon

genannten Interpretation führt er aus:

„Was von meinen Arbeiten durchaus …gilt, ist,

dass sie alle, durch mehr oder minder bedeutende Gelegenheit aufgeregt [angeregt],

im unmittelbaren Anschauen irgendeines Gegenstandes verfasst worden … [und

] darin … übereinkommen, dass bei

besondern äußeren, oft gewöhnlichen Umständen ein Allgemeines, Inneres, Höheres

dem Dichter vorschwebte.“

In diesem Sinne hebt er in dem Gedicht seine

biographischen Erinnerungen, Naturerlebnisse und menschlichen Begegnungen ins

Symbolische und in die Sphäre des Menschlich-Allgemeinen. Sicher, mit dem „Glücklichen“

hat er sich selbst und seine erste Zeit in Weimar im Blick, mit dem „Unglücklichen“

Plessing in Werningerode. Aber es geht nicht nur um seine Biographie und die

Plessings. Eine erste Stufe des Allgemeinen sind zeitgeschichtliche Erfahrungen,

die der Dichter am Beispiel seiner Person und der Plessings verarbeitet.

Darüber hinaus geht es um die allgemein-menschliche, auch uns heutige betreffende

Erfahrung, dass das Schicksal manchen einen glücklichen und hoffnungsvollen “Lebensgang“

auf leichten, „gebesserten“ Wegen bereitet, andere sich hingegen auf

mühsamen, „unbefestigten“ Wegen in fortdauerndes Unglück und daraus

resultierende Hoffnungslosigkeit verstricken. Das Mitempfinden, das Goethe

entwickelt, zeigt dass beides in seiner Person und in der der jedes Menschen

angelegt ist. Jedem kann es ergehen, wie es der Dichter auf seinem Weg konkret

beobachtet und metaphorisch beschreibt:

„Aber abseits wer ist´s?

Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad…

Die Öde verschlingt ihn.“

Was ist zu tun, angesichts der Gefährdungen und

Verirrungen, wo liegt die Heilung von Selbstentfremdung, Selbstverschlossenheit

und Selbstzerstörung? Wie wird der „eherne Faden“ des Schicksals gelöst,

ohne (erst) im „Tod“ zu enden?

„Ach, wer heilet die Schmerzen

Des, dem Balsam [die erfahrenen Wohltaten] zu Gift ward?“

Goethe wendet sich an den „Vater der Liebe“, „dem

Wesen …, welchem alle übrigen die wechselseitige Neigung zu danken haben“,

d. h. das „Wesen“, das Menschen untereinander und Menschen und Natur in

wechselseitiger liebevoller Beziehung zusammenwirken lässt (Goethe in seiner

Selbsterklärung des Gedichts):

„Öffne den umwölkten Blick

Über die tausend Quellen

Neben dem Durstenden

In der Wüste!“

Auch „herzliche Teilnahme“ ist wichtig. (Goethe in

seiner Selbstinterpretation). Er gedenkt nicht nur des „Unglücklichen“,

sondern auch der zurückgelassenen „Freunde der Jagd“. Er bittet um „Segen“

für sie, nicht ohne verhalten ihren „jugendlichen Übermut“ und „fröhliche

Mordlust“ zu kritisieren, fügt dann aber gleich entschuldigend hinzu, dass

sie „späte Rächer des Unbills“ seien, das den nicht jagdberechtigten

Bauern durch Wildschaden zugefügt wurde …

…und setzt dann seinen Weg fort im Bewusstsein des

göttlichen Getragen- und Geführtseins, einsam, aber mit offenen Augen, in der

hoffnungsvollen Erwartung seines Ziels und der damit verbundenen „Erfüllung

seines Verlangens“:

„Aber den Einsamen hüll

In deine Goldwolken!

Umgib mit Wintergrün,

bis die Rose wieder heranreift,

die feuchten Haare,

O Liebe, deines Dichters!

Mit der dämmernden Fackel

Leuchtest du ihm

Durch die Furten bei Nacht,

über grundlose Wege

Auf öden Gefilden …“

Weitere Wegstationen Goethes

Wir wenden uns wieder den konkreten Wegstationen zu, im

Bewusstsein, dass es sich bei Goethe nicht um bloße Reiseschilderungen handelt,

denen wir „nachgehen“ können, sondern auch um innere Erfahrungen geht, die wir

nachvollziehen vermögen. Selbst bei den Bergbauerkundungen macht er existentielle

Erfahrungen.

|

Rübeland mit Blick auf Kalksteinbrüche und Brocken (Postkarte)

|

|

Goethe: "Heut wie ich auf einer Klippe saß ..." - Aussichtspavillon auf dem Hohen Kleef über Rübeland

|

Auffällig ist, dass sich Goethe weder für den Bergbau in

Elbingerode (Eisenerzabbau) noch für die an seinem bisherigen Wege liegenden

Bergwerke interessiert hat. Erst in Goslar und in Clausthal wacht sein

Interesse hierfür auf. In Elbingerode zieht es ihn zu einer geologischen

Besonderheit. Er reitet – wieder geführt von einem Boten - frühmorgens zur

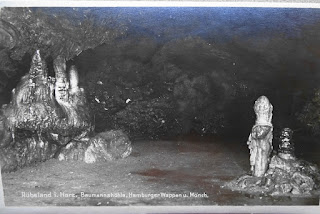

Baumannshöhle und vermerkt: „herrlicher Eintritt in den Harz“.

Wahrscheinlich nimmt er den Weg durch das von Kalkfelsen umstandene „Mühlental“

– heute ist die Gegend durch den Tagebau verunstaltet. Die Baumannshöhle bei

Rübeland mit schwarzem Marmorgestein und hellen Tropfsteingebilden war damals

noch mühsam zu begehen, aber gehörte schon in diesen Zeiten zum obligaten

Besuchsprogramm eines jeden Harzreisenden. Goethe verbringt den Nachmittag und

den folgenden Tag in den unterirdischen Gängen und Hallen, was sein Interesse

an der Höhle und die Faszination, die von ihr ausgeht, zeigt.

|

Oben: Georg Melchior Kraus - Eingang der Baumannshöhle (gezeichnet auf der 3. Harzreise Goethes 1784); unten: Goethes "nüchterne" Sicht des Inneren der Baumannshöhle - er zeichnet wohl die Tropfsteingruppe auf der Postkarte unten links, Zeichnung möglicherweise 1777 entstanden (Bilder: Klassik Stiftung Weimar - Goethe-Nationalmuseum / G.Femmel, Corpus der Goethezeichnungen, Bd.1, Leipzig 1958)

|

|

Baumannshöhle, Tropfsteine - mit "Einbildungskraft" gesehen: rechts der "Mönch", links das "Hamburger Wappen" (Postkarte)

|

Heutiger Eingang zur "Baumannshöhle"

Der Bericht Goethes über den Höhlenbesuch (in der „Campagne“-Schrift) gibt

uns Aufschluss über sein Naturverständnis:

„… ich durchkroch sie [die

Höhle], und betrachtete mir das fortwirkende Naturereignis ganz genau.

Schwarze

Marmormassen aufgelöst, zu weißen kristallinischen Säulen und Flächen wieder

hergestellt, deuteten mir auf das fortwebende Leben der Natur. Freilich

verschwanden vor dem ruhigen Blick alle die Wunderbilder, die sich eine düster

wirkende Einbildungskraft so gern aus formlosen Gestalten erschaffen mag; dafür

blieb aber auch das eigne Wahre desto reiner zurück, und ich fühlte mich

dadurch gar schön bereichert.“

Wieder ist es das „eigne Wahre“, das Goethe bei

der Betrachtung der Natur entgegentritt. Es lässt sich nicht darüber aus, was

das ist. Wir müssen es offenlassen, welche Selbsterkenntnis er in der Höhle gewann.

Sah er sich selbst in das „fortwebende“ und formbildende „Leben der

Natur“ einbezogen und gewann er auf diese Weise Abstand von den „formlosen“

Geister-Gestalten, die die „düstere Nachtreise“ und das Erlebnis

im Wirtshaus von Ilfeld in ihm erweckt haben mochten?

Ich habe den Verdacht, dass den jungen Goethe vielleicht

gar nicht so lustige Geister in der phantasieerregenden, dunklen „Berghöhle“

anwandelten und er sie dann im Rückblick in den Abend in Ilfeld verschoben

hat. Die Höhle wurde nur von den Bergmannslampen der Besucher erhellt und das

damit erzeugte Schattenspiel konnte auf ein empfängliches Gemüt – und das hatte

Goethe – schon gespenstisch wirken. Der Sage nach hat sich der Entdecker der

Höhle, ein Bergknappe namens Specus Bumannus (oder Friedrich Baumann) auf der

Suche nach Silber in der Höhle verirrt und wurde tagelang von bösen Geistern

umhergetrieben, eine Geschichte die der Höhlenführer Goethes sicher erzählt

hat. Goethe berichtet aus dem Gespräch mit Plessing, dass die Höhle auf diesen

den Eindruck eines „Vorhofes des plutonischen Reiches“ gemacht habe. In

seiner „Campagne“ spricht der spätere Goethe aus der Rückschau, nicht

aus dem unmittelbaren Erleben wie in den Briefen an die Frau von Stein. Er

ergänzt einiges, lässt aber anderes aus oder beschönigt es. Es mag sich auch

manches in seiner Erinnerung verschoben haben.

Wie dem auch sei. In dem Bericht über den Höhlenbesuch

äußert sich der angehende Naturforscher Goethe, der es gelernt hat, nicht nur das politische Geschehen, sondern auch die Naturerscheinungen mit "ruhigem Blick" zu betrachten und "bei sich" zu bleiben. In seinen

naturwissenschaftlichen Schriften ist er ein nüchterner Beobachter, der – wie

auch in seiner Dichtung - von der Anschauung und Erfahrung ausgeht. Dann sucht

er nach wissenschaftlichen Erklärungen, ohne sich von überlieferten oder

gängigen Meinungen beirren zu lassen. Da blieb er beim „eignen Wahren“,

das ihm an den Naturphänomenen aufgegangen war, etwa in der „Farbenlehre“, die

unkonventionell war und wenig Anerkennung bei der Fachwissenschaft fand. Sein bei

allen nüchternen Versuchen, Messungen, Forschungen immer auf den Menschen

bezogener und einfühlender, „partnerschaftlicher“ Umgang mit der Natur ist für

uns sehr bedenkenswert!

„Wieder ans Tagelicht gelangt“,

schreibt Goethe „mit ganz frischem Sinn die ersten Strophen des Gedichts,

das unter dem Titel »Harzreise im Winter« die Aufmerksamkeit mancher Freunde

bis auf die letzten Zeiten erregt hat…“

Ursprünglich hieß das Gedicht „Auf

dem Harz. 1778“ und wurde wohl erst nach Goethes Rückkehr nach Weimar

fertiggestellt - worauf die Jahreszahl hindeutet.

Am 3. Dezember nimmt Goethe den ca. 12 km langen Weg nach

Werningerode. Die Wegrichtung könnte man

über Teile des heute so genannten Pilgerweges „Via Romea“ oder des „Kaiserweges“

nachwandern. In dem wegen seiner farbigen Fachwerkhäuser „bunte Stadt“ (Hermann

Löns) benannten Werningerode besucht er Plessing im Pfarrhaus von St. Sylvestri,

am Oberpfarrkirchhof 12. Er macht mit ihm einen Spaziergang „auf die Berge“ (auf

den hochragenden Schlossberg mit seinen Gartenanlagen? – aber Goethe erwähnt

das beeindruckende Schloss nicht!) und setzt sich abends mit ihm lange zusammen -

und auseinander. Er übernachtet in der „Goldenen Forelle“ am Marktplatz.

|

Wernigerode - Blick aufs Schloss

|

|

Der frühere Gasthof "Goldene Forelle" am Markt mit Goethe-Erinnerungstafel

|

|

| Hier besuchte Goethe den "wertherkranken" Plessing |

|

| Goethe-Erinnerungstafel |

Am nächsten Tag reitet er bei „grimmigem“ Wetter

den Nordostabhang des Harzes entlang – mit Ausblicken auf den von hier breit

und hoch hingelagerten, sicherlich schneebedeckten Brocken. Sein Weg führt

durch Ilsenburg, er passiert das Zollhaus an der Ecker und gelangt durch den

Schimmerwald an Neustadt unter der Harzburg vorbei über Oker nach Goslar. Dort

durchreitet er die mächtigen Türme-Toranlagen, setzt seinen Weg durch die

„Breite Straße“ zum Markplatz mit dem Rathaus fort und biegt in die

Worthstrasse ein. In dieser Gasse, Nr. 2, quartiert er sich bei „Schefflern“

ein. Nach einem scheußlichen Ritt ist er froh in eine warme Stube zu kommen, „bei

einem Wirte, der gar viel väterlichs hat, es ist eine schöne Philisterei im

Hause, es wird einem ganz wohl.“ Nach seinem Ritt durch Einsamkeit und Öde

findet das extravagante „Originalgenie“ die früher verachtete „Philisterey“,

Spießbürgerlichkeit und Behaglichkeit, wieder „schön“.

|

| Das alte Goslar: Im Hintergrund der Rammelsberg mit dem Maltermeister-Tum. Kupferstich: Wiederholt Göttingen um 1830. (Sammlung Goslarer Museum) |

Er weiß wohl, dass er in der alten Kaiserstadt in „Mauern

und Dächern des Altertums versenkt“ ist, aber was ihn hier interessiert,

ist der Bergbau. Am nächsten Tag besucht er die Bergwerke am Rammelsberg, dem

ältesten Erzabbaugebiet des Harzes, das mehrere Metalle und Mineralien liefert

und immer noch ergiebig war. Unter dem Oberbergmeister Johann Christoph Röder

wurden seit 1764 bergtechnische Reformen durchgeführt, die die

Wirtschaftlichkeit des Bergwerks erheblich verbesserten. Dies musste Goethe

interessieren. Er befährt einen Schacht „bis ins tiefste“ und „bis auf

den Sumpf“, d.h. bis auf Wasseransammlungen, die wegen ihrer Tiefe nicht abgeführt

werden konnten. Die tiefste Stelle lag im Rammelsberg bei 260 m. Das klingt

mühsam und gefährlich, war es aber wohl nicht. Die Rammelsberger Bergwerke

galten als „bequem zu befahren“ und konnten selbst „Frauenzimmern“

in Teilen zugemutet werden. Später ließ

der Berghauptmann den berühmten Roeder-Stollen errichten, durch den Wasser über

Kehrräder und Pumpen eingeleitet und abgeführt wird. Das „Feuersetzen“, d. h.

das Absprengen des harten erzhaltigen Gesteins durch einen angezündeten

Holzstoß hat Goethe bei dieser Besichtigung nicht erlebt, sonst hätte er

darüber berichtet. Das Feuersetzen fand an Freitagen statt.

|

| Bergwerk am Rammelsberg, oben alte Abraumhalden, unten die zwischen

1936-38 errichteten Übertageanlagen der Industriearchitekten Fritz

Schupp und Martin Kremmer im regionalen Bauhausstil |

|

Dies ist ein Ausschnitt einer für Goethe auf der dritten Harzreise angefertigte Zeichnung von Georg Melchior Kraus, die den Rammelsberg 1784 zeigt. Einer der Eingangsschächte liegt oberhalb der Übertagegebäude (Quelle: wikipedia.org). Goethe bezeichnet das Bild "als meisterhafte kleine Zeichnung, den ödesten trostlosen Zustand, auf der Oberfläche metallischer Naturschätze, vergegenwärtigend."

|

|

Das alte Gebäude auf der Kraus-Zeichnung besteht noch

| |

|

|

Erzhaltiges Gestein im Rammelsberg (Quarz, Bleiglanz, Zinkblende)

|

| |  |

| Oben: Eingang in das (moderne) Schaubergwerk - Links: Eingang in den wasserabführenden Roederstollen mit Gedenktafel zur Anlegung des Stollens durch Röder 1798-1805 (Bild: Faure)

|

| | | | | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|

|

|

|

|

|

|

| Kehrrad im Roederstollen (Bild: Weltkulturerbe Rammelsberg Goslar, museum.de) |

Rathstiefster Stollen - der älteste und tiefste Stollen im Rammelsberg: Oben: "Sumpf" (Wasseransammlung) - Unten: Gang mit Vitriolbilding (links) - Aufnahmen bei R. Faure: Der Rammelsberg

Anderntags besucht Goethe die „Frau-Marien(-Saiger)“-Schmelzhütten

im nahen Oker. (Saigern = absinken von Bestandteilen eines Schmelzgemisches.) In

ihnen wurden Erze - Silber, Blei, Kupfer, Zink („Galmei“- Zinkerze) - aus dem

Rammelsberg verhüttet. Goethe hebt die „Messing Arbeit“ hervor. Die

komplizierten Verfahren der Auslösung der Erze aus dem Gestein durch

Zerschlagen, Rösten, Schmelzen, und ihre Verarbeitung durch Scheiden, Reinigen,

Mischen, Gießen, Walzen, Hämmern hatte eine ausgedehnte Industrieanlage mit

Meilern, Schmelzöfen und „Hammern“ (Schmieden) am oberen Ortseingang entstehen

lassen. Die Oker lieferte das für den Betriebe notwendige Wasser. In der „Messinghütte“

wurden Gefäße, Kessel und Draht hergestellt.

Sein Führer in Oker dürfte der „ZehentGegenSchreiber“ P. Chr.

G. Volkmar gewesen sein, der für das Rechnungswesen der Rammelsberger Gruben

und Hütten zuständig war, ein Berg-„Fachmann“, der später Fürstlicher

Berghauptmann in Braunschweig wurde. Goethe schreibt, er habe mit ihm „geschwätzt“.

Möglicherweise war das im Hause Volkmars, dem späteren Faktoreigebäude in der

Brunnenstraße 29/30, wo Goethe auf seiner 3. Harzreise übernachtete. Zum

Bergbau gehört die Verhüttung, und auch dies musste das noch wenig kundige

Mitglied der Bergbaukommission in Weimar interessieren. Die Messingherstellung

war für ihn deswegen von Interesse, weil man erwartete, dass die Gruben in Ilmenau

Kupfer liefern. Messing ist eine Kupfer-Zink-Legierung.

Die Besichtigung unterbrach Goethe, um zu essen und

spazieren zu gehen, wohl in das enge felsige Okertal oberhalb der

Hüttenanlagen. Er habe vergeblich versucht zu zeichnen, notiert er, wahrscheinlich

beschäftigte ihn die Hüttenbesichtigung zu sehr.

|

Faktoreigebäude Hüttenwerke Oker

|

|

Rückseite

|

|

Strassenbenennung beim Faktoreigebäude

|

|

| Felsen im Okertal |

Das altertümliche und zu dieser Zeit herabgekommene

Goslar gefiel ihm nicht besonders und er reiste am 7. Dezember gern zu den

blühenden Bergstädten mit ihren fortschrittlichen Montaneinrichtungen hinauf. „Seltsame

Empfindung, aus der Reichsstadt, die, in und mit ihren Privilegien vermodert,

hier herauf zu kommen, wo vom unterirdischen Segen die Bergstädte fröhlich

nachwachsen."

Dass Goethe kein Interesse an Fachwerkhäusern und

historischen Bauten – wie der Kaiserpfalz in Goslar – zeigte, mag uns heute

verwundern, aber ganz Deutschland bestand damals großenteils aus

Fachwerkhäusern, und auf mehr oder weniger ruinöse historische Bauten traf man

allenthalben. Der junge Goethe war als Minister am sozialen, technischen und

wirtschaftlichen Fortschritt interessiert.

Goethe „um und in Bergwerken“

Über die "Alte Harzstraße" zieht Goethe von der alten Reichsstadt nach den Bergstädten hinauf. Bis zur Passhöhe bei der Gastwirtschaft "Auerhahn" hat er immerhin 665 m Höhenunterschied zu überwinden. In Clausthal kommt er bei winterlichen Verhältnissen an.

Als aufmerksamer Beobachter seiner selbst und der Umstände bemerkt er nicht nur

eine Veränderung des „Climas“ bei der Heraufkunft auf die Berge, sondern auch eigene

Veränderungen. Er beschreibt dies ziemlich kryptisch und zusammengefasst als „sonderbaren

dramatisch-ministerialischen Effekt, den die Welt auf mich macht, durch die ich

ziehe.!!“ Was er damit meint, will er Frau von Stein erst in Weimar erzählen.

Sie weiß immer noch nichts Genaues über seinen Reiseverlauf. Wir wissen besser

Bescheid und können uns denken, was er meint. Auf der einen Seite wirkt die

Dramatik der Natur (Baumannshöhle), vielleicht auch der menschlichen

Begegnungen (Plessing), auf ihn ein – dies stand im ersten Teil seiner Reise im

Vordergrund. Auf der anderen Seite lernt er für seine Ministertätigkeit viel. Dies

steht bei seinen Besichtigungen im Rammelsberg, bei den Hütten in Oker und nun

in Clausthal im Vordergrund. Einerseits geht es bei seiner Reise um Selbsterfahrung,

andererseits trägt sie Züge einer „Dienstreise“. In seinem Harzreisegedicht

spielt übrigens diese Seite seiner Erfahrungen gar keine Rolle, sein „lyrisches

Ich“ interessiert sich nicht dafür.

|

| Goslar - Klauskapelle (mit Rammelsberg-Erzstein davor). Goethe zog wahrscheinlich durch die heute verschwundene Toranlage bei der Kapelle aus der Stadt. Ob er hier sein Gebet wie die Bergleute, die zum Rammelsberg gingen, gesprochen hat, ist bei Goethes kritischer Haltung gegenüber institutioneller Frömmigkeit unwahrscheinlich. Es stand ihm aber ein steiler und beschwerlicher Weg über die "Alte Harzstraße" nach Clausthal bevor (ca. 20 km), der durchaus "göttlichen" Segen erfordern konnte. |

|

|

Jetziger Beginn der "Alten Harzstraße" an der B 241. Die Alte Harzstraße war lange Zeit der Verbindungsweg von Goslar zu den Bergstädten, auf dem "Fuhrherren", Maultiere und "Kiepenfrauen" Waren transportierten.

|

|

"Fuhrmannsleben" Holzstich nach E. Fröhlich 1849

|

|

Bei der Gastwirtschaft "Auerhahn" erreicht die "Alte Harzstraße" eine Passhöhe.und überquert die heutige Bundesstraße nach Clausthal-Zellerfeld

|

In der zu Kur-Hannover gehörigen Freien Bergstadt Clausthal

(damals nicht vereinigt mit Zellerfeld, das herzoglich-braunschweigisch war)

besucht er die Silbergruben Caroline, Dorothea und (Neue)Benedicte. Clausthal war mit

besonderen stadt- und bergrechtlichen Privilegien ausgestattet und Zentrum des Oberharzer

Bergbaus. Die Berg-, Wasser- und Forstverwaltung der sieben Oberharzer

Bergstädte wurde vom „Berghauptmann“ und der „Berghauptmannschaft“ im „Oberbergamt“

wahrgenommen. Hier sprach Goethe vor, um die Genehmigung für seine

Grubenbesichtigungen einzuholen - oder er ließ dies von einem Diener seiner

Unterkunft erledigen. Er übernachtete wahrscheinlich in der dem Alten Rathaus angeschlossenen

Gastwirtschaft (oder in der „Goldenen Krone - wie später Heine). Im Gästebuch der Grube „Dorothea“

trägt er sich mit „Johann Wilhelm Weber aus Darmstadt / den 8. Dez. 1777“

ein.

|

Clausthal um 1850 (Kolorierter Stahlstich, G. Teubert del., Sammlung Goslarer Museum)

|

|

Marktkirche zum Heiligen Geist in Clausthal, im Hintergrund das alte Rathaus

|

|

Das Rathaus, in dem Goethe übernachtete

|

|

Oberbergamt Clausthal - repräsentatives Gebäude aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts, heute Landesamt für Bergbau...

Hotel "Goldene Krone" Clausthal - beherbergte prominente Clausthal-Besucher

|

|

| "Dennert-Tanne" zum Gedenken der Besuche von Goethe in Clausthal-Zellerfeld vor dem Bergwerksmuseum in Zellerfeld. Die "Dennert-Tannen" mit ihrer symbolhaften Gestaltung werden an denkwürdigen Stellen des Oberharzer Bergbaus aufgestellt. Sie sind nach ihrem Initiator Oberbergbaurat Herbert Dennert benannt. |

Die Gruben liegen nebeneinander am sogenannten

„Burgstätter Zug“, einem reichen Erzlagergang. Der Grubenbetrieb wurde Anfang

des 18. Jahrhundert durch einen Berghauptmann (Heinrich Albert von dem Bussche)

bergbautechnisch und finanziell nach rationellen Gesichtspunkten modernisiert

und warf großen Gewinn ab.

|

Grube "Dorothea" um 1830 - Übertagebauten - Stahlstich von Friedrich Wilhelm Saxesen in: Zimmermann "Das Harzgebirge ... (1834) / (Sammlung Oberharzer Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld)

|

|

| Befahrungsriss der Gruben Dorothea, Caroline und Benedicte 1763 ( Bergarchiv Clausthal). Hier können wir den Weg Goethes und Heines über die senkrechten Schächte in die "Tiefe" verfolgen |

|

Riss der Grube Dorothea um 1850 ( Sammlung Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld)

|

|

| Ehemaliges Zechenhaus der Gruben Dorothea und Caroline. Hier fuhren Bergleute und Gäste ein. Vor dem Einfahren früh morgens versammelten sich die Bergleute zum Gebet. " Den 12. Juni 1713 ist dies Haus gerichtet, den 26. September ist das Beten angefangen." Nach abgeschlossener Grubenfahrt wurden Besucher im Haus bewirtet (dann wurde also "gezecht"). |

|

|

Historische Bierkrüge (1800 / 1725) - (Sammlung Oberharzer Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld)

|

|

Fremdenbücher der Grube Dorothea. Goethes Einträge finden sich zweiten Band. (Ausstellung: "Reisen in den Schoß der Mutter Erde - Montantourismus im Harz", Rammelsberg 2021)

|

|

Goethes Eintrag auf der ersten Harzreise: "Johann Wilhelm Weber aus Darmstadt den. 8. Dez 1777." (Sammlung Niedersächsisches Landesarchiv)

|

Die Energie für die Gruben gewann man vorwiegend durch

Wasserkraft. Sie wurde auf Wasserräder übertragen. Über Räder und Pumpen

schöpfte man auch das Wasser aus der Grube ab. Für die „Wasserwirtschaft“ wurde

ein System von Stauteichen und Wassergräben angelegt (das sogenannte

„Oberharzer Wasserregal – „Regal“ d. h. freie Gewährung, weil die Landesherren

die Genehmigung dafür gaben). !832 bezog man die wasserreichen Moore des

Brockengebietes in das System mit ein – ein außerordentlich aufwendiges

Wasserbauprojekt, das heute „Weltkulturerbe“ ist. Die Hauptwasserzufuhr

erfolgte über den „Dammgraben“, der oberhalb von Altenau seine „Wiege“ hat.

Die Eingänge der Gruben wurden nach ihrer Stilllegung um

1880 verfüllt. Von den Gruben Dorothea und Caroline ist nur noch der Wasserabzugsstollen

begehbar, die „Dorotheer Rösche“. Ihre Begehung vermittelt einen Eindruck von der Mühsamkeit der Arbeit unter Tage.

|

Der Teich oberhalb der "Rösche" (Unterer Pfauenteich)

|

|

"Mundloch" der "Rösche" (Wasserabzugsstollen)

|

|

Am Anfang des Stollens

|

|

Rückblick zum Mundloch

|

|

| Teilnehmer einer Begehung |

|

So leuchter eine alte Grubenlampe (oben Modell)

|

|

| Über eine Leiter geht es hinaus aus dem Stollen |

Dennert-Tanne zur heute nicht mehr zugänglichen Grube Caroline

|

|

Hier lag der heute zugeschüttete Eingang zur Grube Dorothea

|

|

Dennert-Tanne Grube Dorothea

|

Die Gruben „Caroline“ und „Dorothea“ wurden zwar viel

besucht, waren aber nicht leicht zu befahren. Die 1703 wieder aufgenommene

Grube Dorothea erreichte zu Goethes Zeiten eine Tiefe von 165 "Lachtern", das sind ca. 300 Meter, in

die man über Schächte mit steilen Holzleitern, die auf kleinen Trittbrettern

standen, gelangte. Von den Schächten gingen Stollen ab. Alles war feucht und

schmutzig, wie es Heinrich Heine in seiner „Harzreise“ 1824 beschreibt.

Aus der Schilderung Heines können wir entnehmen, dass die Dorothea/Caroline noch

keine „Fahrkünste“ besaß, wie andere Clausthaler Gruben. („Fahrkunst“ heißt die

von einem Clausthaler erfundene Einrichtung, die den Bergmann auf zwei durch

ein Wasser-Rad und Gestänge angetriebenen, sich auf und ab bewegenden Stangen

mit Tritten durch Umtreten von einem Tritt auf den anderen in den Schacht hinunter

und wieder hinauf befördert.)

|

"Fahrkunst" im Schaubergwerk des Oberharzer Bergwerksmuseum Zellerfeld

|

|

| Modell einer Fahrkunst an einem Zellerfelder Haus |

Hier wäre Goethe beinahe ums Leben gekommen oder – um mit

dem Gedicht zu sprechen - die „bittre Schere“ des Schicksals hätte fast

seinen Lebensfaden gelöst. Er schildert den Vorfall an Frau von Stein

folgendermaßen (Originalschreibweise):

„Dass ich iezt um und in Bergwercken

lebe, werden Sie vielleicht schon errathen haben. Gestern Liebste hat mir das

Schicksaal wieder ein gros Compliment gemacht. Der Geschworne [ein am

Bergamt tätiger und vereidigter Bergwerksaufseher, der ihn führte] wohl

einen Schritt vor mir ward von einem Stück Gebürg [an anderer Stelle: „ein

Stück Wacke“ - wohl Grauwacke, das erzführende Gestein] das sich ablöste zu Boden geschlagen da er ein

sehr robuster Mann war so stemmte er sich da es auf ihn fiel, dass es sich in

mehr Stücken auseinanderbrach und an ihm hinabrutschte, es überwältigte ihn

aber doch, und ich glaubte, es würde ihm wenigstens die Füße beschädigt haben,

es ging aber so hin [er trug nur Schürfungen davon], einen Augenblick

später so stund ich an dem Fleck … und meine schwancke Person hätte es gleich

niedergedrückt und mit der völligen Last gequetscht. Es war immer ein Stück von

fünf sechs Zentnern. Also dass Ihre Liebe bei mir bleibe, und die Liebe der

Götter.“

Um ein Haar hätten wir also den „klassischen“ Goethe und

den „Faust“ nicht lesen und im Theater nicht sehen können. Wieder einmal

gehörte er zu den „Glücklichen“ seines Harzreise-Gedichtes.

|

| Die Arbeit des Bergmannes war gefährlich (Im Schaubergwerk des Oberharzer Bergwerksmuseums) |

|

Carl Rosenbaum, kolorierte Zeichnung, um 1850: Bergwerkszene (Sammlung Goslarer Museum)

|

|

Werkzeuge des Bergmanns: Eisen (Meißel), Schlägel (Hammer) - beides alte Funde - und "Frosch" (Lampe) in der Ausstellung "Reisen in den Schoß der Mutter Erde", Rammelsberg 2021)

|

Am Nachmittag habe er sich „durchgelogen“, sei „mit

Fremden“ spazieren gegangen und habe „Spaß“ mit ihnen gehabt, so

vermerkt er im Tagebuch. Das heißt wohl, dass er sich unter dem Deckmantel des

Malers mit anderen Reisenden unterhalten hat und neugierigen Fragen nach

Herkunft und Profession ausgewichen ist. Da dringt nun doch wieder die kommunikative

„Frohnatur“ in Goethe durch und drängt „des Lebens ernstes Führen“

zurück (Goethes Gedicht über sich selbst). Das wirkt nachts noch in ihm nach,

eigentlich wollte er Frau von Stein seine „tollen Ideen“ mitteilen, aber die „Menschenwirtschaft“

hat ihn ganz „durcheinander“ gebracht und er kann nur noch einen

Gute-Nacht-Gruß formulieren.

Der nächste Tag versetzt ihn in gute Laune: „Der Nebel

legt sich in leichte Schneewolken zusammen, die Sonne sieht durch, und der

Schnee über alles macht wieder das Gefühl der Fröhlichkeit.“ Er geht „früh

auf die Hütten“, d. h. er besucht jetzt die Schmelzhütte der Gruben.

|

Clausthaler Schmelzhütte um 1830 (aus: Morich / Dennert: Kleine Chronik der Oberharzer Bergstädte und ihres Erzbergbaus, 1954)

|

Nachmittags widmet sich Goethe einer seiner späteren Liebhabereien,

der Geologie. Er besichtigt das umfangreiche Mineralienkabinett des Rats-Apothekers

Ilsemann in der Rollstraße 2, in der Nähe seines Quartiers und der prächtigen

barocken, aus Holz erstellten Marktkirche

zum Heiligen Geist , die Goethe aber keiner Erwähnung wert ist. Ilsemann lehrte

Mineralogie und Chemie an der 1775 eröffneten Bergschule, der Vorläuferin der

heutigen Technischen Universität.

|

| Clausthal Rollstrasse 2 - Hier stand die frühere Ratsapotheke |

|

Blick in die große Geosammlung der Technischen Universität Clausthal; unten: das nach dem Apotheker Ilsemann benannte Mineral (Molibdänoxid) in der Geosammlung (Bild: osthessen-zeitung.de)

|

|

| Goethit auf Quarz. Hier aus Marokko. Das eisenhaltige Mineral wurde 1806 von Freunden Goethes nach ihm benannt. Als Bestandteil des Toneisensteins kommt es auch im Harz vor. Goethe besaß in Weimar eine große Stein- und Mineraliensammlung mit selbstgesammelten und geschenkten Stücken. In einer "Edelsteinseite" heißt es passend für Goethe: | "Der Goethit lehrt uns, die Reise im Leben zu geniessen, während er uns

gleichzeitig dem Ziel näher bringt. Das Mineral verbindet Pragmatismus

und Phantasie und verleiht unseren Forschungsaktivitäten Energie." |

Kommentare

Kommentar veröffentlichen

Mit der Benutzung der Kommentarfunktion werden die Datenschutzbestimmungen anerkannt