|

| "Harzansicht an einem Wintertage" Rudoph Holzschuh (1849-1943) - Bild: Harzmuseum Wernigerode museum-digital.de |

Am Abend des 9. Dezembers 1777 reitet Goethe von Clausthal nach Altenau hinunter, wo er in

der Dunkelheit ankommt. Welchen Weg er nahm, wissen wir nicht, wahrscheinlich Bergmannswege über das Zechenhaus Dorothea, die Grubenteiche, das Polsterberger Hubhaus und Polstertaler Zechenhaus. Von der Grube Dorothea aus führte ein Transportweg zum Polstertaler Zechenhaus ("Erzweg"), auf dem auf Pferdekarren Erzgestein zu den "Pochwerken" (Gesteinszerkleinerungsanlagen) beim Zechenhaus transportiert wurde. Die Pochwerke wurden von Wasser aus dem Polstertaler (Stau-)Teich angetrieben.

Die Nacht muss mondhell gewesen sein. Es scheint, dass er auf dem ca. 10 km langen Weg durch den Schnee gut vorangekommen ist. Wahrscheinlich musste er nur den Karrenspuren der Erzgesteintransporte folgen. Auf dem einsamen Ritt kann er seinen Gedanken nachhängen. Den technischen Montaneinrichtungen (Teiche, Wassergräben, Kehrräder) wendet er keine Aufmerksamkeit zu - er erwähnt sie jedenfalls nicht. Ihm fällt alles mögliche Persönliche ein, der Herzog, eine frühere schwere

Krankheit, sein gestriger Beinahe-Unfall.

|

| Wegweiser "Goetheweg" von Clausthal zur Grube "Dorothea" |

|

"Goetheweg" (9A) von Clausthal zur Grube "Dorothea" - im Sommer ...

|

|

| ... und weiter am Unteren und Mittleren Pfauenteich vorbei ... |

|

|

... zum Dammweg des Oberen Pfauenteiche und von hier nach Altenau ...

|

|

... oder auch zum Hirschler Teich und von dort Richtung Altenau

|

|

| Vielleicht ist Goethe diesen Weg zum Polstertaler Hubhaus nach Altenau geritten - allerdings nicht im Frühsommergrün, sondern in tiefem Schnee. Außerdem waren die Wege nicht in dem Maße wie heute von dichtem Fichtenbestand umgeben (der sich allerdings gegenwärtig wieder lichtet). Durch den enormen Holzbedarf des Bergbaus war die Gegend um Clausthal weitgehend entwaldet worden und wurde erst im Laufe des 18. Jh. durch Fichtenanpflanzungen planmäßig wieder aufgeforstet. |

|

|

|

Polsterberger Hubhaus (ursprünglich Wasserhubhaus des Dammgrabens), dann Gasthaus, ältere Aufnahme

|

|

Polsterberger Hubhaus heute

|

|

Polsterberger Hubhaus, Dammgraben und Weg am Dammgraben (kommt von den Clausthaler Teichen). Vom Dammgraben wurde Wasser in das Hubhaus hoch gepumpt und von dort aus weitergeleitet

|

|

| Der Polstertaler (Stau-)Teich versorgte die Pochwerke am Polstertaler Zechenhaus mit Wasser |

|

Weg zum Polstertaler Zechenhaus

|

|

Polstertaler Zechenhaus - Alte Postkarte

|

|

Polstertaler Zechenhaus heute (Campinplatzgaststätte)

|

|

Schrifttafel zu den Erzwegen beim Polstertaler Zechenhaus

|

|

Alter Erzweg im Polstertal -

|

|

"Und so bringen sie den knarrenden Wagen, beladen,

Mit bedächtlich langsamen Schritten zum lärmenden Puchwerk." - (E.C.H. Dannenberg, Der Harz, ein Gedicht in sieben Gesängen, 1781; Bild: Stahlstich nach A.L. Richter, Der Hübichenstein, 1838) |

|

"Harzleben" mit Harzer Fuhrleuten 1889. (Quelle: https://harzerfuhrherren.org/)

|

In Altenau übernachtet er im „Rathaus“, einem alten und großen Fachwerkgebäude, dem wie in Clausthal und in vielen Rathäusern der Zeit eine Gastwirtschaft angeschlossen war. Später wurde aus dem Gebäude das "Hotel Rathaus" (das aber

derzeit stillgelegt ist. Wie wir erfahren, soll es im Laufe des Jahres 2020 wieder als "Goethehaus" mit neuen Bestimmungen eröffnet werden). Goethe bemerkt eine große „Unruhe“ in sich, will

ihr aber nicht nachgehen und schläft „unendlich“ – Clausthal mit seinen

Eindrücken muss ihn angestrengt haben.

„Vor Tag“ ist er wach und

wünscht seiner Geliebten in Weimar - Frau von Stein - einen „guten Morgen“, dann bricht er auf. Den

im Niedergang befindlichen Bergbau in Altenau mit einer (aufgelassenen) Silbergrube

vor seiner Tür beachtet er nicht. Er hat jetzt das „Ziel seines Verlangens“

im Blick. Dies Ziel hat er all die Tage

nicht vergessen, „ob mir´s schon seit 8 Tagen alle Menschen als unmöglich

versichern.“

Beim Ritt von Clausthal nach Altenau hat er den Brocken

vor sich gesehen, ehe er nun auf dem Weg von Altenau zum Torfhaus in Wälder und Hügel eintaucht - „sich tiefer ins

Gebirge einsenkt“, wie er sagt, wodurch der Blick zu seinem Sehnsuchtsberg verstellt wird.

|

Bergstadt Altenau um 1850 - Stahlstich nach L. Rohbock (Sammlung Goslarer Museum)

|

|

| Das "Goethehaus" in Altenau |

|

| Blick vom Goethehaus in Altenau auf die Kirche St. Nikolai - Die gelbe "Dennert-Tanne" (Erklärungsschild) im Hintergrund weist auf eine Grube |

Man wird dem Ortsunkundigen den alten Fuhrweg von Altenau zum Torfhaus gewiesen haben, dem leichter zu folgen war und der besser begangen werden konnte als die Pfade, die er bei der Rückkehr vom Brocken nahm. Trotzdem dürfte es kein bequemer Weg gewesen sein, den er

vor sich hatte. Er musste 335 m Höhenunterschied auf einer schneebedeckten Piste bis zum Torfhaus überwinden, die keineswegs einer heutigen Straßenbeschaffenheit entsprach. Wir

wissen nicht, ob er die Strecke erwandert hat oder zu Pferd geritten ist, zu letzterem wird man ihm wohl wegen der Weg- und Witterungsverhältnisse abgeraten haben.

|

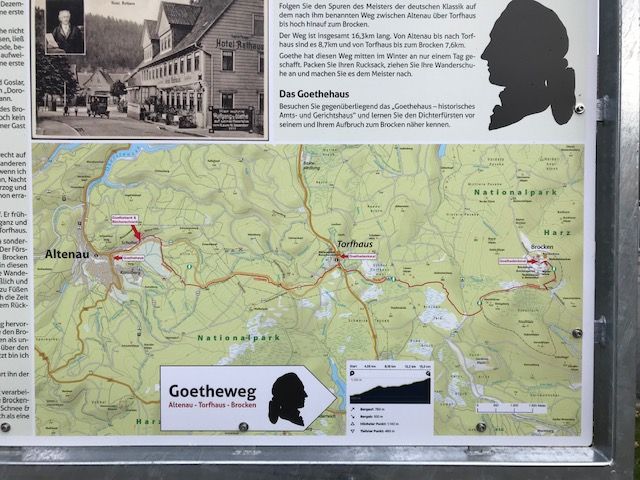

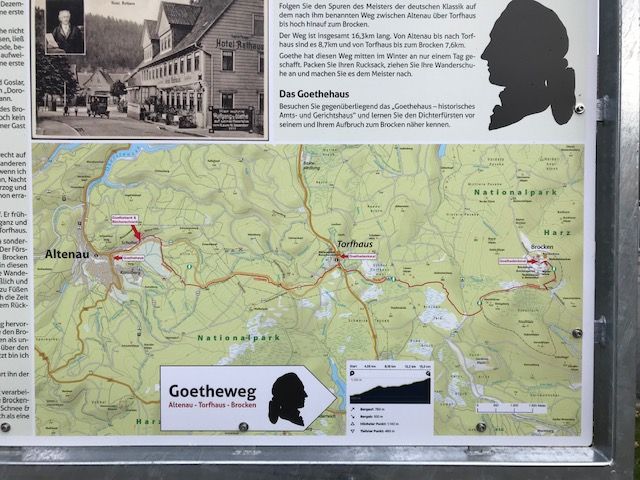

| Goethes mutmaßlicher Weg von Altenau zum Brocken |

|

| Wegeschild in Altenau |

|

| Rast- und Leseplatz auf dem Goetheweg von Altenau |

|

| Auf winterlichen Wegen zum Brocken |

|

|

|

|

Blick von Altenau zum Torfhaus (mit Sendemast)

|

Goethes „Gipfelerfahrung“

Zwischen 9.00 und 10.00 Uhr kommt Goethe auf dem 811 m

hochgelegenen und einsamen Torfhaus an. Von hier aus hätte er den Brocken vor sich liegen sehen können, wenn nicht dichter Nebel geherrscht hätte. Der Wanderer schüttelt den Schnee von den Schuhen und betritt das Forst- und Gasthaus

„Borkenkrug“. Der noch beim Frühstück sitzende Förster Johann Christoph Degen

blickt überrascht auf den unerwarteten frühen Gast, der da hereinstapft. Der

41-jährige „Gehende“ Förster – im Gegensatz zu reitenden Forstbeamten so

genannt - kannte sich sicher auf den Fußwegen zum Brocken gut aus – obwohl der

außerhalb seines Auftragsbereiches lag - aber dass er heute noch einen

beschwerlichen Gang dahin tun würde, ahnte er wohl nicht.

|

Alte Ansicht des Torfhauses mit Blick auf Brocken und "Hirschhörnern" (Felsengruppe). Der "Borkenkrug" links im Hintergrund ( Bild in: Christian Zimmermann, Das Harzgebirge in besonderer Beziehung auf Natur- und Gewerbekunde geschildert, 1834)

|

|

Oben: Das frühere, 1869 abgebrannte Forst- und Gasthaus "Borkenkrug" oder "Brockenkrug" (Bild in: Rolf Denecke, Goethes Harzreisen, Hildesheim 1980). Unten: "Nachfolgehäuser": Oberforstamt auf dem Torfhaus - heute nicht mehr vorhanden (Postkarte); der "Brockenkrug" / "Wendt´s Hotel" - ebenfalls verschwunden (Postkarte, ca. 1935)

|

|

Goethe-Terrasse im Brockenkrug (Postkarte, älter als oben)

|

„Nachts gegen 7“

sitzt Goethe vor einem Bogen Papier und hält Rückblick auf die Erlebnisse des

Tages. Er ist tief bewegt und ringt um Worte. Er redet nicht mehr von

„Göttern“, sondern greift auf die christlich-biblische Sprache zurück. Was er

niederschreibt, klingt, als hätte er auf dem Berg nichts weniger als eine

Gottesbegegnung gehabt – wie Mose oder Elia auf dem Horeb – und als müsste er

einen Dankpsalm anstimmen.

„Was soll ich vom Herren sagen mit Federspulen [unterer

Teil eines Federkiels], was für ein Lied soll ich von ihm singen? … Es ist

schon nicht möglich mit der Lippe zu sagen was mir widerfahren ist, wie soll

ichs mit dem spitzen Ding hervorbringen.“

Er redet davon, dass das „Ziel

meines Verlangens“ erreicht sei, er spricht von „Demut“, von „Hingegebenheit

von Augenblick zu Augenblick“ und von der „vollsten Erfüllung meiner

Hoffnungen“.

Das hört sich so an, als ob ihm – mit modernen Bezeichnungen -

ein „transpersonales“ Erlebnis widerfahren sei, eine „Gipfelerfahrung“

(Stanislav Grof), die über das „Alltagsbewusstsein“ hinausgeht.

Und jetzt erst enthüllt er der „lieben Frau“, wo

er war und wo er sich befindet (offenbar hat er einen Sinn für die dramatische

Inszenierung seines Lebens):

„Ich will Ihnen entdecken |: sagen Sie´s

niemand :| [mit Wiederholungszeichen!], dass meine Reise auf den Harz

war, dass ich wünschte den Brocken zu besteigen, und nun Liebste, bin ich heut

oben gewesen, ganz natürlich …“

Seine andächtige Stimmung hält weiter an:

„Nun Liebste tret ich vor die Türe

hinaus, da liegt der Brocken im hohen herrlichen Mondschein über den Fichten

vor mir und ich war oben heut und habe auf dem Teufels=Altar [Klippe auf

dem Brocken oder ist der ganze Berg gemeint?] meinem Gott den liebsten Dank geopfert.“

|

Goethes Zeichnung vom Brocken ( Quelle: wikipedia.org). Unten Nachgestaltung auf einer Postkarte (ca. 1930)

|

Der Mythos von der

Hexenmesse auf dem Blocksberg mit Opferdarbringungen an den Teufel - des „Blockes-Berges Verrichtung …" (Johannes

Praetorius, 1669 ) - klingt an, ihn wird Goethe später im „Faust“ aufnehmen.

Hier meint das die Überwindung innerer „dämonischer“ Mächte, die ihn bedrängten:

Selbstzerstörung, Zweifel …

Am nächsten Tag – wieder in Clausthal zurück – hat sich

Goethe gefasst und er schildert seine Erlebnisse ausführlicher:

„Wie ich

gestern zum Torfhaus kam, saß der Förster bei seinem Morgenschluck in

Hemdsärmeln, und diskursive [ d. h. sehr vorsichtig] rede ich vom

Brocken und er versicherte die Unmöglichkeit hinauf zu gehen, und wie oft er

sommers droben gewesen und wie leichtfertig jetzt es zu versuchen.- Die Berge

waren im Nebel, man sah nichts, und so sagt er, ists auch jetzt oben, nicht

drei Schritte vorwärts können Sie sehen. Und wer nicht alle Tritte weiß pp. Da

saß ich mit schwerem Herzen mit halben Gedanken, wie ich zurückkehren wollte.

Und

ich kam mir vor wie der König, den der Prophet mit dem Bogen schlagen heißt und

der zu wenig schlägt. [2. Könige 13, 17-19] Ich war still und

bat die Götter, das Herz dieses Menschen zu wenden und das Wetter, und war

still. So sagt er zu mir: nun können Sie den Brocken sehn, ich trat ans Fenster

und er lag vor mir, klar wie mein Gesicht im Spiegel, da ging mir das Herz auf

und ich rief: Und ich sollte nicht hinaufkommen! Haben Sie keinen Knecht,

niemanden - Und er sagte, ich will mit Ihnen gehn. - - Ich habe ein Zeichen ins

Fenster geschnitten zum Zeugnis meiner Freuden-Tränen, und wärs nicht an Sie,

hielt ich's für Sünde es zu schreiben. Ich habs nicht geglaubt bis auf der

obersten Klippe. Alle Nebel lagen unten, und oben war herrliche Klarheit und

heute Nacht bis früh war er im Mondschein sichtbar und finster auch in der

Morgendämmrung, da ich aufbrach. Adieu. Morgen geh ich von hier weg …“

Wir entnehmen diesem Bericht, dass Goethe zu der

gesuchten „Klarheit“ gefunden hat, denn die „Klarheit“ des Wetters auf

dem Gipfel steht stellvertretend für die eigene Klarheit – seinem symbolischen

Weltverständnis entsprechend: „Sie wissen, wie symbolisch mein Dasein ist“.

Wie diese Klarheit in ihm durchbrach und worin sie konkret bestand, darüber

lässt er sich nicht aus. Er sagt nur, dass am erreichten „Ziel seines

Verlangens“ „viele Fäden“ hängen, das heißt ja wohl, dass die gewonnene

Klarheit folgenreich für sein Leben ist. Es bleibt sein Geheimnis, was ihm auf

dem Berg offenbar wurde, oder er vertraut es nur seiner Geliebten an: „Aber

das W i e , von allem, das warum, soll

aufgehoben sein, wenn ich Sie wieder sehe.

Es war ein auf dem ganzen Weg erhoffter und nun doch

unerwartet eingetretener „Durchbruch“, den Goethe erfahren hat. Dass er dieses

Ereignis dankbar mit göttlicher Führung, Zuwendung oder „Schickung“ in

Verbindung bringt, bezeugt sein kurzer Eintrag im Tagebuch über die

Brockenbesteigung, den er mit dem Bibelzitat abschließt: „W a s ist der Mensch, dass du sein g e- d e n k s t.“ (Psalm 8,5)

Aufstieg zum Brocken

Wir wenden uns dem Weg zu, den Goethe mit Förster Degen

gegangen sein könnte. Man sollte vielleicht nachtragen, dass Degen ein

naturkundlich interessierter Mann war, er hat Interessierte zu Standorten der

nordischen Zwergbirke (Betula nana) geführt, einem seltenen Überbleibsel

der letzten Eiszeit in den Mooren um das Torfhaus. Er wird Goethe sicher auf

manches Besondere auf dem Weg hingewiesen haben.

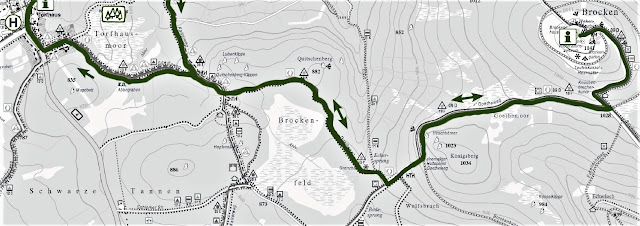

Schauen wir uns zuerst die Wegführung an, die heute Goethes

Namen trägt.

Die Beschränkung der Bezeichnung "Goetheweg" auf das Stück zwischen Torfhaus und Brocken ist eine Verkürzung. Eigentlich beginnt Goethes Weg zum Brocken in Goslar am Klauskapellen-Tor, geht über die "alte Harzstraße" nach Clausthal, von dort den "Erzweg" über das Polsterberger Hubhaus und das Polstertaler Zechenhaus nach Altenau und dann über das Torfhaus zum Brocken. Zurück führte Goethes Weg vom Torfhaus am unteren "Lerchenkopf" vorbei in das Kellwassertal unterhalb der "Steilen Wand", den Dammgraben entlang und durch das Schultal nach Altenau. Dieser "Goetheweg" wäre ein noch auszuarbeitendes Projekt für die Tourismusorganisationen der berührten Städte!

Vom Torfhaus sind es ungefähr 8 km auf den Brocken, man

hat 390 Höhenmeter zu überwinden. Der „Goetheweg“ ist gut gekennzeichnet und bequem

zu begehen, man benötigt rund 3 Stunden, bis man auf dem Brockenplateau

ankommt. Vom alten Forsthaus am „Lerchenfelde“ können wir nicht abgehen, es

brannte 1869 ab. Die Hauptführung geht vor dem National-Park Besucherzentrum TorfHaus rechts die

Straße entlang, in den Wald hinein, und biegt dann an den Häusern links ab. (Im

Besucherzentrum kann man sich einen Film „Mit Goethe und Heine auf den Brocken“

ansehen.) Man folgt am besten dem schmalen Weg am Abbegraben durch den hohen

moosigem Fichtenwald des „Magdbetts“, der jetzt leider am Absterben ist. Man

lässt das „Große Torfhausmoor“ links liegen oder geht auf dem Bohlensteg über

das Hochmoor – dann mit schönem Ausblick auf den Brocken.

Links: So sahen die Pfade durch das Moor früher aus - Heute erleichtern Bohlen den Weg

|

Weitere Teilstücke des Weges

|

|

Abgestorbene Fichten und junger neuer Mischwald

|

|

Manches Gespenstische ist auf dem Weg zu beobachten ...

|

|

.... es ist ja auch der Weg der "Hexen"

|

|

Anstieg zur Kreuzung mit dem Kaiserweg

|

|

Wegweiser an Kreuzung Kaiserweg / Goetheweg

|

|

Am Quitschenberg

|

Der Goetheweg durchkreuzt den „Kaiserweg“, auf dem man

ebenfalls vom Nationalpark-Zentrum her gelangen kann. Er führt weiter am 882 m

hohen „Quitschenberg“ (Quitschen= Ebereschen) vorbei durch teilweise abgestorbenen

Waldbestand zum „Eckersprung“ (Eckerquelle). Zur Goethezeit wuchsen am Quitschenberg die

„Vogelbeerbäume“, die nun wieder zwischen abgestorbenen Fichten emporsprießen.

Hier am Eckersprung mündet der wild-romantische, sehr ursprüngliche Weg

ein, der durch den „Zillierwald“ über den Eckerstausee dem Lauf des Baches

nach oben folgt – von der „Rabenklippe“ oder dem „Molkenhaus“ aus eine weniger

begangene Alternative zum bisherigen Goetheweg. Hier könnten man die von Felsen

stürzenden "Winterströme" erleben. - Wir sind jetzt auf 890 m Höhe. Bald führt

uns der Weg steil aufwärts zum ehemaligen „Goethebahnhof“ der Brockenbahn - heute Weichenstation. (Wenn

man Glück hat, fährt die Bahn gerade schnaubend und prustend vorbei.) Es geht auf einer

breiten befestigten Trasse um die „Hirschhörner“ und den „Königsberg“ herum am „Goethemoor“

vorbei, eine Zeitlang den Bahnschienen entlang, bis zum letzten steilen Anstieg

auf der asphaltierte Brockenstraße zur Gipfelkuppe. Die Kuppe erreicht an ihrer

höchsten (natürlichen) Stelle 1141 m und ist damit die höchste Erhebung

Norddeutschlands. Vor allem rechts von Weg und Bahnlinie begleitet uns das

traurige Bild der abgestorbenen und umgestürzten Fichten.

|

| Weg an der Ecker zum Eckersprung | | |

|

|

| Winterliches Intermezzo - Schutzhütte am Eckersprung. Hier verlief die ehemalige Grenze zwischen DDR und BRD |

|

"Quitschen" (Vogelbeeren) am Weg

Der befestigte "Kolonnenweg" (ehemaliger Militärweg) | |

|

|

Die Brockenbahn kommt

|

|

|

Die Hirschhörnerklippen (Granitklippen - Bild: Kassandro, wikipedia.org)

|

|

| So ging´s früher auf den Brocken |

|

| Der "alte Weg" zum Brockengipfel |

|

Immer wieder mal treffen wir auf eine Hexe, die auf dem Weg zum Brocken ist

|

|

| Auf der Brockenstraße |

|

| Früherer Torfabbau am Brocken (Goethemoor) |

|

| Das Ziel ist fast erreicht |

Ursprünglich war der Harz von Mischwald bedeckt, bis im

18. und 19. Jahrhundert die durch den Holzbedarf der Bergwerke entwaldeten

Kuppen mit schnellwachsenden Fichten wieder aufgeforstet wurden, oft mit nicht

geeigneten Sorten. Wie wir durch Zeichnungen und Berichte wissen, bestand die Bewaldung,

auf die Goethe auf seiner Brockenwanderung traf, schon hauptsächlich aus

Fichtenansammlungen, aber weniger geschlossen und nicht so hoch und dicht, wie

wir sie heute vorfinden.

Durch Klimawandel, Borkenkäferbefall ("Buchdrucker") sterben die nicht

standortsgemäßen und inzwischen auch überalterten Massenbestände an Fichten und

Lärchen ab. Die Lärche wurde erst 1731 in den Harz eingeführt. Heute ist ihr

Bestand nahezu vernichtet. Dass die dichte Fichtenbewaldung für den Harz nicht

gut geeignet ist, viele „Feinde“ hat und bei extremen Wetterlagen zerstört wird,

bemerkt schon Brederlow in seinem 1848 erschienenen und oben zitierten Harzführer „Der Harz“ (S. 93 ff.) Das gewohnte Bild des

Harzwaldes wird sich im Laufe der Zeit verändern. Vorerst müssen wir uns an

traurige Anblicke gewöhnen.

|

| Abgestorbene Bäume am Brocken |

Vor der Kuppe wird der Baumbewuchs immer zwergenhafter

und krüppeliger. Bei 1100 m erreichen wir die Baumgrenze, Zwergstrauchheide und

einige Krüppelfichten bedecken die dünne Erdschicht über dem plutonischen Granitkern.

Das von wollsackähnlich verwitterten Granitfelsen („Wollsackverwitterung“) und

Granit-Blockhalden durchsetzte Plateau ist seit der letzten Eiszeit (vor 10 000

Jahren) kahl – oder besser: mit Heide bekleidet, wobei Beweidung, Bebauung und

Tourismus die ursprüngliche Vegetation reduzierte. Auch die in früheren Zeiten

als Andenken hinunter gebrachten „Brockensträußchen“ der nur hier vorkommenden

„Brockenanemone“ haben ein Übriges dazugetan. Hier oben herrscht alpines Klima.

Im 1890 angelegten „Brockengarten“ gedeihen

Pflanzen aus den Hochgebirgsregionen der Welt. Wechselndes Wetter, Nebel, häufige

Niederschläge und starke Winde sind häufig. Bei klarem Wetter hat man eine

großartige Rund- und Fernsicht.

|

An der Baumgrenze

|

|

Auf dem Brockenplateau - mit Wetterwarte

|

|

| "Viel Steine gab´s und wenig Brot..." (Uhland, "Der wackere Schwabe", der auch auf dem Brocken war) oder: "Viele Steine, müde Beine, Aussicht keine" (Brockenspruch) - hier aber doch eine schöne Aussicht (und Bild weiter unten) |

|

Alpine Vegetation -"Teufelskanzel" und "Hexenaltar"

|

|

| Blick nach Süden - zum Wurmberg hinüber |

Goethe ist „1 viertel nach Zehn“ mit seinem Führer

aufgebrochen, „ein viertel nach eins“ war er oben. Er schaffte es also

in der gleichen Zeit, die wir benötigen. „Um Viere [ging es] wieder zurück“,

d. h. bei Einbruch der Dämmerung, wobei Mondschein den späten Rückweg möglich

machte.

Es ist erstaunlich, dass Goethe und Degen nicht mehr Zeit

benötigten als wir bräuchten. Die beiden müssen sehr zügig geschritten sein. Sie

hatten keine gebahnten und beschilderten Wege vor sich, sondern Trampelpfade,

wenn überhaupt zu dieser Jahreszeit jemand vor ihnen gegangen ist. Dazu mussten

sie über eine ca. 40 bis 50 cm hohe verharschte Schneedecke laufen. Der Harsch

erleichterte allerdings das Gehen über den Schnee. Das Torfhaus war damals von

weit ausgedehnteren Mooren („Brüche“) umgeben als heute - der Name "Torfhaus" weist auf

früheren Torfabbau und Torfhütten hin. Für unsre Wanderer galt es, die moorigen Stellen zu

umgehen.

|

Der Weg zum Brocken 1820, rechts die Hirschhörnerklippen - Goethe fand schwierigere Verhältnisse vor ...

|

|

...Degen und er mussten über schneebedeckte, sumpfige Wege gehen

Eine Karte aus dem 16. Jahrhundert zeigt die frühere Ausdehnung der Moore am

Torfhaus - sie sind dunkel eingezeichnet . Damals gab es noch keine Besiedlung des Torfhauses. Das heutige Torfhaus liegt ungefähr da, wo der rote Kreis

eingezeichnet ist. Der Pfeil nach links zeigt den Weg nach Altenau an, der Pfeil rechts zeigt an, wo der heutige Goethe-Weg

beginnt. In diese Richtung ist kein Weg eingezeichnet.

(Karte bei: H. Lühmann,

Geschichtliches und Naturgeschichtliches von der Zwerkbirke im Harz, in:

Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft Braunschweig 16,

1907-1909) |

Es war ein Wagnis, das Goethe und der Förster

unternahmen. Der Vize-Berghauptmann Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra, den

Goethe 1883 in Zellerfeld besuchte, wollte es gar nicht glauben, dass Goethe „solch

eisiges Wagniß“ unternommen habe. Erst als er Goethe auf dessen dritter

Tour auf den Berg begleitete und auf dem Torfhaus aus dem Munde des Försters

Degen die Bestätigung erfuhr, schenkte er dem „waghalsigen Erzähler“

Glauben. (Lebensverhältnisse mit Ober-Berghauptmann von Trebra, 1813)

Welche Strecke Degen und Goethe auf ihrer Tour nahmen,

wissen wir nicht, Goethe macht keine Angaben. Wahrscheinlich war er auf das

Ziel fixiert und mit Gehen beschäftigt.

Wie weit kann man sich darauf verlassen auf dem heutigen

„Goetheweg“ wirklich auf den Spuren des Dichters zu wandern?

Der heutige „Goetheweg“ ist eine hypothetische

Rekonstruktion. Er wurde ab 1891 vom „Harzklub“ ausgebaut. Alte Karten und

Berichte verzeichnen verschiedene Forstpfade zum Brocken hin. Dennoch bin ich

der Meinung, dass der Weg, den Degen Goethe führte, bis zu den Hirschhörnern

ungefähr der Weg gewesen sein müsste, den wir heute gehen. Der Einstieg vom

alten Forsthaus, das am oder gegenüber dem „Lerchenfeld“ lag, wird da gewesen sein,

wo auch heute der Beginn des Torfhäuser „Goetheweges“ ist. Das ist eine flache,

ebene Stelle, an der ein gangbarer Weg zwischen dem Lerchenfeld-Moor, dem ansteigenden

„Magdbett“ und dem heute so genannten „Großen Torfhausmoor“ möglich ist. Auch

die weitere Wegführung ergibt sich aus der Landschaftsbeschaffenheit und

vermeidet die Überquerung von moorigen Flächen. Auf seiner dritten Brockentour

nennt Goethe im „Geognostischen Tagebuch der Harzreise“ den

Quitschenberg und die Ecker, die auf dem heutigen „Goetheweg“ Fixpunkte bilden.

Beim Brockenanstieg wird Degen einen direkteren Weg genommen haben, als er sich

heute hinzieht, wahrscheinlich die oberen Teile des jetzt zugewachsenen "alten Goethe-Weges".

Auf der ausgedehnten Fläche des Brockengipfels fand

Goethe natürlich nicht die Vielzahl von Gebäuden vor, die heute die Kuppe

bedecken. Es gab lediglich das noch heute bestehende und von den meisten

Besuchern übersehene „Wolkenhäuschen“, ein aus Steinen gefügter kleiner

quadratischer Bau mit hölzernem Spitzdach, ausgestattet mit Bänken, auf denen

notfalls geschlafen werden konnte. Das „kleine Haus auf dem Brocken“ und später

sinnigerweise so genannte „Wolkenhäuschen“ wurde 1736 auf Veranlassung des

Grafen Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode als Notunterkunft für

schutzsuchende Wanderer errichtet. Ob Goethe hier Rast machte, wissen wir nicht;

die Tür war zu öffnen, aber oft machte der hingewehte Schnee dies unmöglich. Goethe

traf auch nicht auf die Ströme von Touristen, die heute auf den Brocken

wandern, mit dem Mountainbike herauf strampeln oder sich mit der Brockenbahn bequem

auf den Berg bringen lassen. Einen „Brockenwirt“, bei dem man einkehren und

Bockwurst mit Erbsensuppe und ein Hasseröder Bier bestellen konnte, gab es auch

nicht. Erst um 1800 wurde das erste Wirtshaus auf dem Brocken in Betrieb

genommen. Immerhin fand der durstige Wanderer eine Quelle vor, mit „klarem und wohlschmeckendem“

Wasser. Sie lief auch im Winter, wie wir aus der Reiseschilderung von Christlob

Mylius wissen. (Näheres weiter unten.) Goethe hatte den Berg für sich und

konnte ganz ungestört das Wechselspiel der Wolken, das heitere Wetter, die

Aussicht und den Gang zu den Geschichten umrankten Klippen der „Teufelskanzel“

und des „Hexenaltars“ genießen.

|

| Das "Wolkenhäuschen" |

|

| Teufelskanzel und Hexenaltar |

|

"Hexensabbat" (17./18. Jahrhundert / Bild im Brocken-Museum) - in der Phantasie auf dem "Blocksberg" und ...

|

|

...theatralisch im "Brockensaal". Mit der Brockenbahn zu Aufführungen der Rock-Oper "Faust" auf dem Brocken (die Vorstellungen wurden nach langer Laufzeit eingestellt)

|

|

In einer Aufführungspause im "Touristensaal": Hexe mit passend eingekleideten Kellner

|

|

Oben: Das Brockenhaus um 1800 - das erste Gasthaus auf der Brockenspitze (Bild im Brocken-Museum). Unten:

So sah´s später aus (Karte 1924 abgestempelt)

|

|

| "Und schaust aus Wolken..." - Wolken- und Lichtspiele am Brocken |

|

| "....Auf ihre Reiche und Herrlichkeit..." - Blick hinunter nach Werningerode mit Schloss |

Eine winterliche Brockenbesteigung vor Goethe

Es stimmt nicht, was man oft liest, dass Goethe der erste

Winterbezwinger des Brockens war. Der Naturforscher und „Wissenschaftsjournalist“

Christlob Mylius brach am 20. April 1753 von Clausthal aus zum Brocken auf und

bestieg ihn mit seinen Gefährten unter winterlichen Verhältnissen. Oben nahm er

Messungen vor und betrieb botanische Studien. (Physikalische Belustigungen

1754, 24, 4. Christlob Mylius, Reise auf den Blocksberg)

Mylius beschreibt die Mühen des Weges genauer als Goethe,

der sicher ähnliche Schwierigkeiten zu überwinden hatte. Mylius und seine

Begleiter mussten die Pferde wegen des tiefen Schnees am Oderbrückhaus

zurücklassen, wo sie den Wirt als Führer mitnahmen. Sie sind also zunächst

einen anderen Weg als Goethe und Degen gegangen. Nach Überquerung des moorigen „Brockenfeldes“

trafen sie am „Eckersprung“ auf den Weg Goethes. Bei den „Hirschhörnern“ „mussten

wir schon in dem Schnee und Moraste entsetzlich waten, indem kein Weg vor [wegen]

dem Schnee zu sehen war.“ Nach einer Übernachtung in einer verlassenen

Torfstecherhütte an der „Heinrichshöhe“ ging es weiter. „Den 25 früh ¾ auf

Fünf stiegen wir vollends hinauf [auf den Brockengipfel]. Der

Schnee war durch den Frost die Nacht etwas härter geworden und wir konnten hin

und wieder darüber hinweggehen. Aber wir fielen gar oft desto tiefer hinein und

mussten oft über Klippen, zwischen welchen unter dem Schnee verborgenen Löcher

waren, klettern, welches uns erstaunlich ermüdete.“ Um halb sechs

erreichten sie die Spitze des Brockens. Wie bei Goethe wurde ihr mühevoller

Aufstieg durch „schön hell Wetter“ und weitreichende Aussicht belohnt.

Missliche Erfahrungen kann man auch heute noch machen,

wenn man zur Unzeit auf den Brocken wandert. Was die glücklichen Erfahrungen

betrifft, die Goethe und Mylius gewährt wurden, werden wir uns wegen der

veränderten Verhältnisse wohl mit Rudimenten begnügen müssen. Aber wenn wir uns

sehr früh und nicht an Wochenenden, Feiertagen und Ferienzeiten auf den Weg

machen, mit Goethe im Sinn, dann können wir doch manches nacherleben, was den

Dichter bewegte, vor allem, wenn wir auf dem Gipfel-Plateau unsere eigenen Wege

abseits der Touristenströme suchen.

Vielleicht sollten man aber auch seinen eigenen

„Brocken“ suchen und besteigen, um in Ruhe und Einsamkeit Lebensfragen

zu klären.

Goethes poetische Gestaltung seines „Gipfelerlebnisses“

Oben auf dem Brocken erwachte auch wieder das „lyrische

Ich“ des Dichters - vielleicht haben sich hier schon die

„im Sinn und Ton des

ganzen Unternehmens kaum geregelte[n] rhythmische[n] Zeile[n]“ (Goethe)

der letzten

Strophen seines Harzreisegedichtes geformt:

Über grundlose Wege ...

Auf öden Gefilden;

Mit dem tausendfarbigen Morgen

Lachst du ins Herz ihm [dem Einsamen];

Mit dem beizenden Sturm

Trägst du ihn hoch empor.

Winterströme stürzen vom Felsen

In seine Psalmen,

Und Altar des lieblichsten Danks

Wird ihm des gefürchteten Gipfels

Schneebehangner Scheitel,

Den mit Geisterreihen

Kränzten ahnende Völker.

Du stehst mit unerforschtem Busen

Geheimnisvoll offenbar

Über der erstaunten Welt

Und schaust aus Wolken

Auf ihre Reiche und Herrlichkeit,

Die du aus den Adern deiner Brüder

Neben dir wässerst.

Vor dem Hintergrund des Weges verstehen wir die

Anspielungen im Gedicht. In dem Einsamen, in dessen „Psalmen“ die „Winterströme

stürzen“ und der auf dem „Altar des Gipfels“ – hier wird der ganze Berg zum

Altar – „lieblichsten Dank“ bringt, erkennen wir Goethe wieder. Aber ist es

nicht auch der Berg, in dessen Psalmen die Winterströme tönen?

Die letzte Strophe nimmt das Stehen und den Ausblick auf

dem Gipfel auf. Wieder greift der Dichter auf ein biblisches Bild zurück: Die

Versuchungsgeschichte Jesu, in der der Teufel Jesus auf einen hohen Berg führt

und ihm die Reiche der Welt zeigt (Mt. 4,8; Lk. 4,5). Aber bei Goethe stellt der

Blick auf die Reiche und ihre Herrlichkeit keine Versuchung dar, sondern führt

zur Weltzugewandtheit.

Wir fragen uns: wer ist mit dem „Du“ angeredet: Der Berg?

Der „Einsame“? Meint Goethe sich selbst? Das bleibt in der „Schwebe“, die der

Anfang des Gedichts programmatisch ankündigt. Es ist der Berg, der sich

mit seinen unerforschten Tiefen geheimnisvoll präsentiert und doch sich im

hellen Schnee- und Sonnenglanz vor den staunenden Augen erhebt und „offenbart“.

Er und seine geschwisterlichen Mitberge und Moorflächen sind es, die die Reiche

unter ihm mit lebensspendendem Wasser versorgen. Man geht aber nicht fehl, wenn

man den Berg als Gleichnis für den „Einsamen“ und eben auch Goethe

sieht. Ihm wird hier oben offenbar, was da unten vor ihm liegt: die Reiche der

Welt, ihre Reichtümer, die „gewässert“, tätig gestaltet werden wollen,

„brüderlich“, gemeinsam mit den Menschen neben ihm.

Der Abstieg

Über den Abstieg verliert Goethe in den unmittelbaren

Zeugnissen keine Worte. Aber in seinen Schriften „Zur Farbenlehre“

erinnert er sich:

„Auf einer Harzreise im Winter stieg ich

gegen Abend vom Brocken herunter, die weiten Flächen auf- und abwärts waren

beschneit, die Heide von Schnee bedeckt, alle zerstreut stehenden Bäume und

vorragenden Klippen, auch alle Baum- und Felsenmassen völlig bereift, die Sonne

senkte sich eben gegen die Oderteiche hinunter.

Waren den Tag über, bei dem gelblichen Ton

des Schnees, schon leise violette Schatten bemerklich gewesen, so musste man

sie nun für hochblau ansprechen, als ein gesteigertes Gelb von den beleuchteten

Teilen widerschien.

Als aber die Sonne sich endlich ihrem

Niedergang näherte und ihr durch die stärkeren Dünste höchst gemäßigter Strahl

die ganze, mich umgebende Welt mit der schönsten Purpurfarbe überzog, da

verwandelte sich die Schattenfarbe in ein Grün, das nach seiner Klarheit einem

Meergrün, nach seiner Schönheit einem Smaragdgrün verglichen werden konnte.

Die Erscheinung ward immer lebhafter, man

glaubte sich in einer Feenwelt zu befinden, denn alles hatte sich in die zwei

lebhaften und so schön übereinstimmenden Farben gekleidet, bis endlich mit dem

Sonnenuntergang die Prachterscheinung sich in eine graue Dämmerung und nach und

nach in eine mond- und sternhelle Nacht verlor.“

(Zur Farbenlehre, I., 75)

Es war die erste Harzreise, in der er auf das

Wechselspiel der Farben aufmerksam wurde. Später geht er ihrem Ursprung nach

und erklärt sie als Brechungen des Lichtes. Im Gegensatz zu Newton sind für ihn

Licht und Farben nicht zusammengesetzt, sondern eine Einheit. Farben sind eine

Eigenschaft des Lichtes, sie entstehen aus der Mischung von Hell zu Dunkel.

Grundfarben sind Gelb und Blau, alles andere sind Stufen dieser reinen Festpunkte

im Farbspektrum. Rot enthält alle anderen Farben in sich.

Auch in der "Farbenlehre" kommt Goethes auf die menschliche Erfahrung bezogene und ganzheitliche Sicht der Naturphänomene zum Tragen.

Wenn wir schon bei Auswirkungen sind, die Goethes erste

Brockenbesteigung für seine naturkundlichen Forschungen auslösten, wollen wir

auch Folgen für seine „geognostischen“ Erkenntnisse nennen. In seinem Text-Fragment

„Über den Granit“ (1784) fließt wohl das Erleben der ersten

Brockenbesteigung ein, wenn er schreibt:

„Auf einem sehr hohen nackten

Gipfel sitzend und eine weite Gegend überschauend kann ich mir sagen: Hier ruhst

du unmittelbar auf einem Grunde, der bis zu den tiefsten Orten der Erde

hinreicht … hier auf dem ältesten ewigen Altare, der unmittelbar auf die Tiefe

der Schöpfung gebaut ist, bring ich dem Wesen aller Wesen ein Opfer.“

Das

erinnert doch sehr an die letzten Strophen des Harzreisegedichtes.

In seiner Suche nach den „Urphänomenen“ findet Goethe im Granit

das „Urgestein“, das die „Grundfeste unserer Erde“ bilde, worauf sich alle

übrigen Gesteine und Gebirge geformt hätten. Der Granit wird ihm zum

Gleichnis, das ihm „die ältesten, ersten, tiefsten Gefühle der Wahrheit seiner

Seele“ öffnet und von daher zur „Überschau“ der Entwicklung von Welt, Leben

und Mensch leitet.

Es kommt nicht darauf an, dass Goethe sich in der Entstehung des Granits und der Gesteine geirrt hat - nach unserer heutigen Erkenntnis. (Wir sind ja alle gern mit unserem "modernen" Wissen "Besserwisser" gegenüber früheren Geistesgrößen!) Wichtig ist die Erkenntnisweise, die Goethe uns nahelegt.

Naturphänomene können für Goethe gleichnishaft, symbolhaft für menschliche, psychische Vorgänge erscheinen. Naturerkenntnis ist für ihn auch Selbsterkenntnis und Erkenntnis der menschlichen Verhältnisse. Und was man hinzufügen muss: Das "fortwebende Leben der Natur" deutet auf göttliches Wirken hin und eine göttliche Ordnung, die in der "Tiefe der Schöpfung" ruht, nur intuitiv erfasst und als göttliches Geschenk erfahren werden kann. Daher sein Dankbarkeitsgefühl, das ihn auf dem "Altar" des Berges "dem Wesen aller Wesen" - dem "Seins-Grund und -ursprung" - ein "Opfer" bringen läßt, was auch immer das war. Diese Haltung mag "unzeitgemäß" sein, könnte uns aber nachdenklich machen, ob wir mit unserem "zeitgemäßen" Wissenschafts- und Weltverständnis auf dem allein richtigen Wege sind.

Dass sein "Gipfelerlebnis" auf dem Brocken für seine Weltschau wegweisend war, können wir den Bekenntnisssen entnehmen, die er in seinen Zeugnissen über die Brockenbesteigung preisgibt.

|

| Goethe-Zeichnung: Granitklippen im Brockengebiet (Klassik Stiftung Weimar / Nationalmuseum / G. Femmel, Corpus der Goethezeichnungen, Bd.1) |

|

Gesteinsarten des Brockengebietes: Gabbro, Granit, Diabas (Nationalpark-Denkmal Torfhaus)

|

Es ist also einiges, was Goethe zum „An-Denken“ vom Berg

mit hinunternimmt. Dazu gehört auch Literarisches, nicht nur das Gedicht von

der Harzreise im Winter. Keimhaft bereitet sich im Gedicht Späteres vor, wenn es heißt:

… „Den [den Brocken] mit Geisterreihen

Kränzten ahnende Völker“

Das weist auf die „Walpurgisnacht“ im „Faust“ voraus. Und

erinnert die Schlussstrophe nicht an die Vision des sterbenden Faust in „Faust“

II?

„Solch ein Gewimmel möcht´ ich sehn,

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.“

Und was das Wichtigste ist: unausgesprochen nimmt Goethe

„Klarheit“ mit hinunter, was in seiner nächsten Lebensphase zu tun ist. Er wird

in Weimar bleiben, sich dem „Regieren“ widmen, den Bergbau in der Ilmenau

vorantreiben und an der Liebe zu Frau von Stein festhalten. Die Dichtung muss

zurückstehen, auch wenn er sie in Mußestunden weiter betreibt.

"Meine

Schriftstellerei subordiniert sich dem [tätigen] Leben", bekennt er

in einem Brief am 14. Mai 1780 "doch erlaub ich mir nach dem Beispiel des

großen Königs [Friedrichs des Großen], der täglich einige Stunden auf

die Flöte wandte, auch manchmal eine Übung in dem Talente, das mir eigen

ist."

Das hält einigermaßen vor – bis zur nächsten Flucht, nach

Italien, 1786.

Die Rückkehr

Goethe übernachtet bei Degen. Dieser erhält einen

Louisd´or wie Trebra berichtet – das war ein ordentliches „Trinkgeld“ für den

gewiss nicht üppig bezahlten Förster.

Frühmorgens bricht er auf. Diesmal beschreibt er seinen

Weg genauer, so dass wir in der Lage sind, ihn annähernd zu rekonstruieren, ohne allerdings die ganz genaue Route feststellen zu können.

"Vom Torfhause geht der Weg zurück die Lerchenköpfe herunter, an der steilen Wand her. Über die Engels Krone, Altenauer Glück, Lilien Kuppe."

Goethe marschiert nicht auf der alten Fahrstrasse, sondern nimmt den Weg über die Lerchenköpfe hinunter (Einstieg heute an der

„Geheimratsecke“ des ersten Parkplatzes auf der Straße von Torfhaus nach

Altenau). Diesen für ihn interessanteren Weg - gegenüber dem Herweg - wird ihm wohl Degen beschrieben haben. Nach dem Passieren des süd-westlichen Lerchenkopfes folgt bald ein steiler Abstieg in das Kellwassertal, einem kesselförmigen ehemaligen Gletscherkar. Goethe wird kaum den ausgesetzten und unter winterlichen Verhältnissen schwer begehbaren Pfad an den "Steile Wand"-Felsen vorbei genommen haben, den heutigen "Magdeburger Weg". Den hat es damals wohl noch nicht gegeben. Er wird unterhalb der "Steilen Wand" gegangen sein. ("Steile Wand" bezeichnet ein zerklüftetes Ensemble von Granit- und Hornfelsklippen an einem extrem steilen Bergabhang.) Wahrscheinlich folgte er den von den Grubenbetreibern angelegten und begangenen Wegen entlang der Kunstwassergräben. Heute ist das ein

Teil des „Herzer Hexen-Stieges“. Der einsame Wanderer wird die damals noch nicht gefassten Wasserfälle der Nabe rauschen gehört haben. Dann trifft er auf den Dammgraben, der Hauptwasserführung zu den Clausthaler Gruben.

Er kommt an zwei der vielen Altenauer Gruben vorbei: der „Engels“ oder

„Englischen Crone“ (unter dem „Schachtkopf“) und der Grube „Altenauer Glück“ an der "Lilie". Er wird wohl nicht sehr auf das, was auf seinem Weg lag, geachtet

haben, unterwegs hat er Charlotte von Stein viel zu erzählen.

Durch das Schultal gelangt er vollends nach Altenau. Dort

wird er sein Pferd abgeholt haben und nach Clausthal hinaufgezogen sein, wo er

mittags ankommt. Er legt eine Erholungpause ein.

Abstieg ins Kellwassertal

|

|

Blick in den Kellwasserkessel, links die "Steile Wand"

|

Weg an der "Steilen Wand" ("Magdeburger Weg" - aktuell gesperrt)

|

|

Felsen an der "Steilen Wand"

|

|

Nabetaler Wasserfälle

|

|

Am Nabetaler Graben

|

"Wiege" des Dammgrabens

|

Winterlicher Dammgraben (Bild:wikipedia.org/Gulb)

|

|

Der Dammgraben am Förster-Ludwig-Platz

|

|

Zugeschütteter Stollen am Förster-Ludwig-Platz

|

|

| Im Schultal |

Im alten "Hotel Rathaus" zu Altenau hat man ordentlich Reklame mit der zweimaligen Übernachtung Goethes gemacht. Neuerdings belebt man die Erinnerung an den prominenten Gast wieder. Das Haus wird von einem Goethe begeisterten Hotelier zu einem "Kultur- und Literaturhaus" mit (Goethe-)Ausstellung und angeschlossenem Café sowie Ferien-Appartments ausgebaut.

|

Hier ein Link zur Bilderquelle und weiteren Informationen

|

|

Die renovierte Eingangsfront des Goethehauses

|

|

| "Goethe-Tisch" | | | |

|

Ausstellungstafel zu Goethes Übernachtung und Brockenbesteigung

|

|

Das mutmaßliche Übernachtungszimmer Goethes wird renoviert

|

|

Hier in diesem in originaler Bauweise erhaltenen Zimmer tagte der Rat der Bergstadt Altenau

|

|

Die alte Tür zum Ratszimmer

|

|

Blick aus einem Fenster des Goethehauses

|

|

Sperberhaier Dammhaus, errichtet mit dem Damm 1732-34. Hier wohnte der "Grabenwärter", der für den Damm und die Wasserregulierung zuständig war, aber auch eine Gastwirtschaft betrieb. Später und heute nur Gasthaus. (Bildquelle: https://www.sperberhaier-dammhaus.de/index.html)

|

|

Der Sperberhaier Damm - im Hintergrund der Acker-Höhenzug mit dem Sendemasten am Stieglitzeck

|

|

| Reitstieg auf dem Acker-Höhenzug |

|

| St. Andreasberg Hotel Rathaus (Postkarte) - wieder übernachtet Goethe in einer Rathaus-Herberge |

|

Grube "Samson" - noch mal geht es in die "Unterwelt"

|

Der 810 m tiefe Schacht kommt ihm „sauer“ an. Die

heute noch erhaltene „Fahrkunst“ von 1837 gab es noch nicht.

Nach diesem letzten Bergwerksintermezzo scheint es Goethe

zurück nach Weimar zu ziehen. Am 13. Dezember - nach 15 Tagen Reisezeit – macht

er sich um 6 Uhr morgens auf den Weg über Lauterberg nach Duderstadt. Den

schönen Oderstausee oberhalb von Bad Lauterberg konnte er noch nicht sehen

(1934 errichtet). In Lauterberg lässt er den Harz hinter sich liegen. Was heute

angenehm mit dem Pkw zu befahren ist, muss damals nicht einfach gewesen sein: Goethe

notiert: „Nebel, Kot und unwissende Boten“ – dazu ist ihm beim Füttern

seines Pferdes etwas ins Auge gefahren, wie symptomatisch – jetzt will er wohl

nichts mehr sehen! In Duderstadt - einer hübschen und sehenswerten mittelalterlichen

Fachwerkstadt - legt er sich „vor Langerweile“ früh schlafen.

|

| Oderstausee |

Am 15. Dezember erreicht er nach einem Zwischenaufenthalt

in Mühlhausen Eisenach. Für die letzte Strecke nimmt er eine Postkutsche. In

Eisenach trifft er seinen Fürsten und dessen Gesellschaft. Am Abend hat er ihm und seinem engsten Kreis

viel von den „Abenteuern“ im Harz zu erzählen. Am nächsten Tag kommt Goethe mit

dem jüngeren Bruder des Fürsten, dem Prinzen Konstantin, und seinem Freund Knebel

gegen Mittag in Weimar an.

Hier brechen seine Notizen und die Briefe an Frau von

Stein zeitweilig ab. Goethe stürzt sich nicht gleich in Regierungsarbeiten - er übt das "Bei-sich-Bleiben".

Erst am 31. hören wir von ihm: „Conseil“ d. h. Teilnahme an der

„Ministerrunde“. Er beschäftigt sich literarisch. Er schreibt am 27. 12. an

Frau von Stein, dass er am „sechsten Akt“ arbeite und meint damit ein Stück,

das er eine „Dramatische Grille“ nennt: „Triumpf der Empfindsamkeit“.

Es ist eine Satire auf die „Wertherkrankheit“. Am 30. spielt er die Rolle des

verhinderten Ehebrechers Alcest in dem Lustspiel „Die Mitschuldigen“. Es

sind wohl nicht zufällige Themen, die er hiermit aufnimmt. Er sucht Abstand - und

Ablenkung bei Schlittenfahrten mit dem Herzog und dem Prinzen. Dazwischen ist

er „still in seiner Hütte". Er muss es nicht breit treten, was er innerlich

erlebt hat. Charlotte von Stein trifft er wohl in dieser Zwischenzeit nicht

privatim, entgegen seinen Vorsätzen während der Harzreise. Er hat ihr sein

Gedicht „Harzreise im Winter“ zukommen lassen. Am 30. will er sie abends

bei der „leichtsinnigen Repräsentation“, d. h. bei der Aufführung der „Mitschuldigen“

sehen. Es klingt wie ein Abgesang der Harzreise, wenn er an sie schreibt:

„Eine

Blume schick ich Ihnen, die ich im Ausritt vom Harze unter dem Schnee aus einem

Felsen für Sie gebrochen habe …“

Doch die Erlebnisse im Harz wirken weiter

… Goethe hat sich verändert, mancher Knoten hat sich gelöst. Sein „Urfreund“,

der Prinzenerzieher Carl Ludwig von Knebel hat das erkannt, wenn er im Tagebuch

am 15. Dezember 1777 nach dem Treffen mit Goethe in Eisenach notiert:

„Goethe

kam an. Gut. Ist im Harz gewesen … Goethe erzählt. Wunderbare Auflösung des

Herzens, bewirkt durch Abgeschiedenheit.“

Es ist eine räumlich und zeitlich begrenzte Reise

gewesen, die wir Goethe begleitet haben. Dabei haben wir aber einen weiten

Bogen geschlagen. Wir lernen nicht nur Gegenden kennen, die zu besuchen auch

heute noch lohnt, wir machen Wanderungen und Ausflüge, die nach wie vor

reizvoll sind. Dabei können wir mit Goethe aber auch an existentiellen

Erfahrungen teilnehmen, die uns noch bereichern und anregen. Ich

schließe mit den Worten einer anderen Freundin Goethes, Marianne von Willemer:

„Zur Gegenwart wird die Vergangenheit…“

Den ersten Teil des Blogs schon gelesen?

Zu dem Blog gibt es ein

Video

Hier folgen Bildnachweise für Bilder, die zusätzlich zum Blog im Video verwendet werden

|

Philips Wouvermann, Der Schimmel (Amsterdam Rijksmuseum, wikipedia.org)

|

|

Goethe und Herzog Carl August (Quelle: Goethezeitportal)

Goethe in Gesellschaft der Herzogin Amalie (Postkarte / W. Friedrich, im Besitz des Autors)

Goethes Garten Haus in Weimar um 1900 (Quelle: wikipedia.org)

G. M. Kraus: Goethe 1775 ( Quelle: Stiftung Weimarer Klassik, Museen über meiji.ac.jp)

|

|

Goethe und Charlotte von Stein - Montage (Bild aus google.de - Ursprung konnt nicht verifiziert werden / Klassik Stiftung Weimar?)

Geier mit Goethevers (Montage) (Bildursprung: lbv.de / Christoph Moning - verwendet mit freundlicher Genehmigung des Bildurhebers)

|

|

Bernhard Rode 1769 Ein Augur erklärt ... (Quelle: wikipedia.org)

|

Ilfeld (Postkarte im Besitz des Autors)

|

Faksimile "Leiden ..." Düsseldorf Malkastenstraße ( Bild bearbeitet - wikipedia.org / Autor: jula2812)

|

|

Barlach: Harzreise im Winter" (Goethezeitportal)

August Kühles: Ankunft einer Postkutsche vor einem mittelalterlichen Städtchen (um 1900 - Quelle: wikipedia.org)

Carl Ludwig von Knebel ( nach Gustav Schlick - Bildquelle: www. sueddeutsche.de /

13/01/17) L. Rohbock / G. Heisinger: Marktplatz von Eisenach ( ca. 1850 - Sammlung Wartburgstiftung, Quelle: wikipedia.org)

|

Kommentare

Kommentar veröffentlichen

Mit der Benutzung der Kommentarfunktion werden die Datenschutzbestimmungen anerkannt